5.2 Fächer und Leistungskonzepte

5.2.1 Leistungskonzept für das Fach Mathematik

5.2.1 Leistungskonzept für das Fach Mathematik

Leistungen im Mathematikunterricht werden im differenzierten Unterricht ermöglicht und gezeigt. Besondere Leistungen können an regelmäßigen Teilnahmen am landesweiten Mathematikwettbewerb und den Känguru-Wettbewerben gezeigt werden. Rechenschwache Kinder werden im differenzierten Unterricht oder in Förderstunden zusätzlich gefördert.

Im Mathematikunterricht zählen nicht nur die Klassenarbeiten und die Mitarbeit der Kinder. Der Lehrplan nennt Kriterien, die zur Leistungsbewertung herangezogen werden müssen.

Das Kollegium hat sich nach einer Fortbildung zum Thema „Leistungsbeurteilung im Mathematikunterricht“ und der Teilnahme am „LiMa-Projekt“ (Lehrerfortbildungen zur Innovationsunterstützung im Mathematikunterricht) auf folgende Bewertungskriterien geeinigt:

Zur Transparenz gegenüber Kindern und Eltern wird das Plakat „Das zählt in Mathe“ herangezogen. In der Auflistung werden in Klammern die Kriterien in „Kindersprache“ übersetzt.

- Anstrengungen (sich anstrengen)

- Lernfortschritte (aus Fehlern lernen, sich verbessern)

- Verständnis von mathematischen Begriffen und Operationen (etwas auch verstanden haben)

- Schnelligkeit im Abrufen von Kenntnissen (Ergebnisse bestimmter Aufgaben auswendig wissen)

- Sicherheit im Ausführen von Fertigkeiten (genau wissen, wie bestimmte Aufgaben gelöst werden)

- Richtigkeit bzw. Angemessenheit von Teilergebnissen und Ergebnissen (richtige Lösungswege haben)

- Flexibilität und Problemangemessenheit des Vorgehens (schlau überlegen, welchen Lösungsweg du wählst)

- Fähigkeit zur Nutzung vorhandenen Wissens und Könnens in ungewohnten Situationen (etwas benutzen, was du schon gelernt hast)

- Selbständigkeit (ohne Hilfe Aufgaben lösen)

- Originalität der Vorgehensweisen (eigene Ideen haben)

- Fähigkeit zum Anwenden von Mathematik bei lebensweltlichen Aufgabenstellungen (Sachaufgaben lösen können)

- Schlüssigkeit der Lösungswege und Überlegungen (schlaue Lösungswege benutzen)

- Mündliche, schriftliche Darstellungsfähigkeit (gut erklären und aufschreiben können)

- Ausdauer beim Bearbeiten mathematischer Fragestellungen (am Ball bleiben, auch wenn es anstrengend wird)

- Fähigkeit zur Kooperation bei der Lösung mathematischer Aufgaben (mit anderen zusammenarbeiten können)

Differenzierte Klassenarbeiten

Die differenzierten Klassenarbeiten (mindestens 2 pro Halbjahr) werden im Jahrgangsteam vorbereitet. Die Art der Differenzierung (Grundaufgaben/Zusatzaufgaben oder Spaltenmodell) wird im Team festgelegt.

Die Kinder/Eltern bekommen zu jeder Arbeit einen Rückmeldebogen, auf dem die erreichten Kompetenzen der Kinder angekreuzt werden. Auf diesem Rückmeldebogen werden auch die Niveaustufen der einzelnen Aufgaben angegeben (siehe Curriculum Mathematik). Jede Arbeit enthält Aufgaben zu allen drei Niveaustufen (die Stufen werden für die Eltern auf dem Rückmeldebogen beschrieben). Die Zusatzaufgaben müssen zum größten Teil aus Aufgaben der Niveaustufe 3 bestehen. Um eine gute oder sehr gute Leistung zu erzielen, müssen die Kinder die Zusatzaufgaben weitgehend richtig bearbeitet haben.

Im Ordner der gesammelten Mathematikarbeiten befindet sich für die Zensierung ein Punkteraster, das den Punkten prozentual eine Zensur zuordnet.

Differenzierung, Zensierung, Rückmeldebogen und Anforderungsniveaus werden den Eltern auf der ersten Klassenpflegschaftssitzung transparent gemacht.

Beobachtungen im Unterricht / Selbsteinschätzung

Zu einzelnen Unterrichtseinheiten (siehe schuleigene Arbeitspläne, Zahlenmauernbuch, Würfelgebäude usw.) werden Forscherhefte, Tagebücher o.ä. geführt. Darin befinden sich auch Selbsteinschätzungsbogen für die Kinder, mit denen sie ihre Lernfortschritte dokumentieren können.

Leistungen rückmelden

Die Rückmeldebögen zu den Lernzielkontrollen können auch als Beobachtungsbogen für die Leistungen im Unterricht benutzt werden. Für die Kinder werden die Leistungen oder Leistungsfortschritte in den Reflexionsphasen im Unterricht oder in Einzelgesprächen zurückgemeldet. Die Eltern bekommen auf den Elternsprechtagen oder in zusätzlich vereinbarten Gesprächen die Möglichkeit, die Beobachtungsbögen und Förderpläne ihrer Kinder einzusehen.

Leistungen dokumentieren

Die Leistungen der Kinder werden in Beobachtungsbögen dokumentiert, welche die inhalts- und prozessorientierten Kompetenzen der Kinder beschreiben. Diese dienen auch als Grundlage für die Förder- und Forderpläne. Beides befindet sich in einem Ordner (Hängeregister) im Klassenraum.

Leistungen beurteilen

Die Kriterien für die Leistungsbeurteilung werden im Jahrgangsteam besprochen und vereinbart. Im ersten und zweiten Schuljahr kann das Plakat „Das zählt in Mathe“ als Orientierungshilfe dienen. Das gilt auch für das dritte und vierte Schuljahr. Für die Beurteilung von differenzierten Klassenarbeiten befindet sich im Ordner ein Beurteilungsraster als Grundlage für die Notenfindung, das bei allen Klassenarbeiten angewendet wird. Bei der Bewertung einzelner Aufgaben müssen Teilleistungen bepunktet werden. Folgefehler werden nicht als Fehler gewertet.

Für die Beurteilung am Ende eines Halbjahres werden der Beobachtungsbogen „Das zählt in Mathe“ (Pik AS) und der Selbsteinschätzungsbogen (siehe Anhang) benutzt.

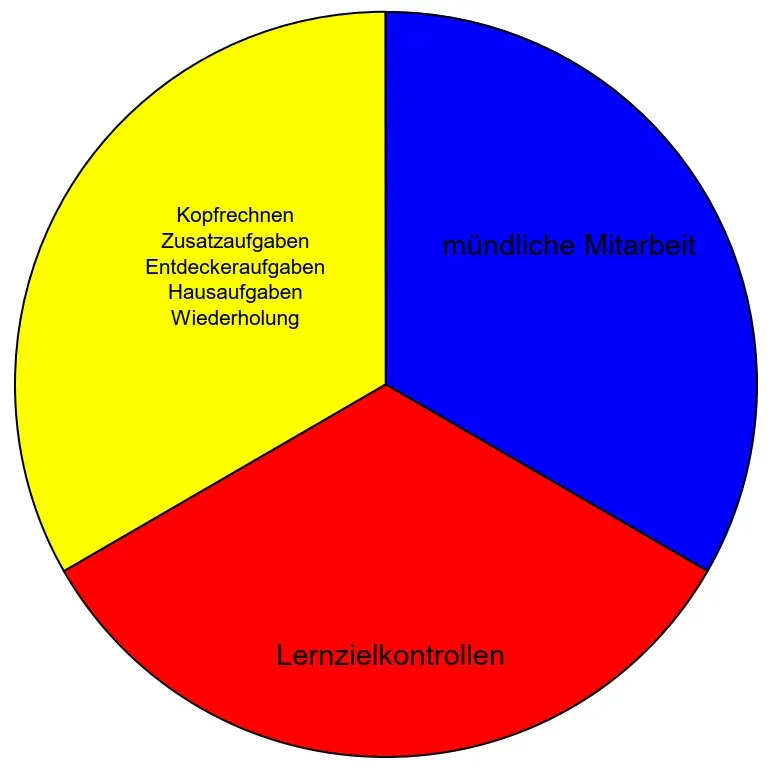

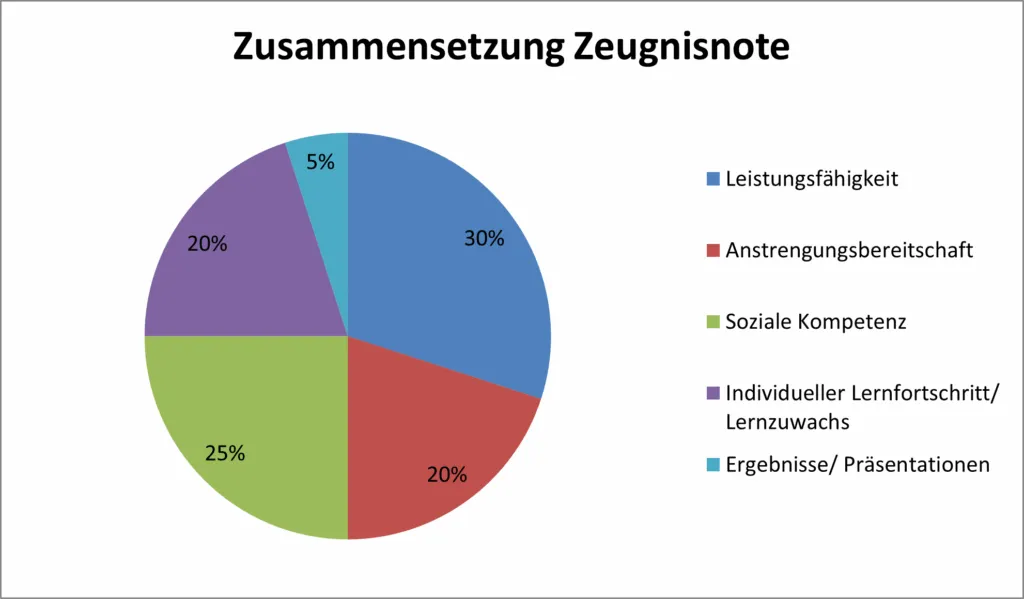

Die Zusammensetzung der Zeugnisbeurteilung (im 3. und 4. Schuljahr auch Zensur) wird den Eltern auf der ersten Schulpflegschaftssitzung im Schuljahr und den Kindern zu Beginn des Schuljahres durch ein Kreisdiagramm (siehe unten) transparent gemacht.

Leistungsbewertung

Leistungsbewertung im Mathematikunterricht an der Grundschule Hestert

| Klasse | Unterrichtsprojekte |

| 1 |

|

| 2 |

|

| 3 |

|

| 4 |

|

5.2.2 Leistungskonzept für das Fach Deutsch

5.2.2 Leistungskonzept für das Fach Deutsch

Herausfordern

Um Leistung herauszufordern, ist es wichtig, dass die SchülerInnen mit Freude lernen. Durch Ermutigung, Anerkennung und Bestätigung kann Motivation geweckt und gesteigert werden.

Dafür ist es wichtig, dass den Kindern klar ist, was, warum und wofür sie leisten. Durch Reihentransparenzen, durch Themen aus ihrer Lebenswirklichkeit wird dieses berücksichtigt und versucht, möglichst die Interessen der Kinder bei der Reihenplanung mit zu berücksichtigen.

Um Eintönigkeit zu vermeiden ist es wichtig, dass die Kinder neben reproduktiven Leistungen vor allem zu Produktivität, konfliktlösendem Denken und zur Kreativität angeregt werden (z. B.: Erkennen von Strukturen in Gedichten, Übertragen auf eigene Gedichte).

Grundsätzlich ist es jedoch wichtig, dass Leistungen den individuellen Lernmöglichkeiten der Kinder angepasst werden (s. Differenzierung), denn nur so lässt sich „Frust“ vermeiden und Motivation erhalten.

Neben den inhaltlichen Leistungsaspekten ist die Herausforderung sozialer Kompetenzen ebenfalls wichtig. Durch unterschiedliche Sozialformen wie Partner- Gruppenarbeit oder auch Freiarbeit, Wochenplan werden die SchülerInnen zum einen motiviert und zum anderen wird das soziale Lernen gefördert und gefordert.

Zu Beginn der Schuleingangphase liegt der inhaltliche Schwerpunkt bei uns auf dem Buchstabenhaus als zentrales methodisches Instrument zum Schreiben und Lesen lernen. Das Buchstabenhaus wird ganzheitlich eingeführt und soll die SchülerInnen zum freien Schreiben anregen. In dieser Phase werden Geschichtenhefte eingeführt, in denen die SchülerInnen z. B. vom Wochenende, einem Ausflug, Paten, den Ferien oder dem Theaterbesuch erzählen können. Auf der ersten Klassenpflegschaftssitzung ermutigen wir auch die Eltern, das freie Schreiben zu Hause zu fördern z. B. kleine Notizen, Einkaufszettel von den Kindern schreiben zu lassen. Nach der Einführung des Buchstabenhauses folgt das Arbeiten mit dem Buchstabenheft. Hier wird den SchülerInnen eine vertiefende Behandlung der einzelnen Buchstaben wöchentlich rhythmisiert ermöglicht. Nach einer kurzen Eingewöhnung ermöglichen wir es auch teilweise unseren SchülerInnen das Buchstabenheft selbstständig in beliebiger Reihenfolge zu bearbeiten. Parallel zum Buchstabenheft arbeiten die SchülerInnen mit den Arbeitsheften und dem Erstlesebuch aus der Einsterns Schwester Reihe (Lola) als weitere zentrale Medien zum Schriftspracherwerb.

In Klasse 1 – 4 liegt der Schwerpunkt auf den Einsterns Schwester Heften als zentrales Medium, da es alle Lernbereiche des Deutschunterrichts abdeckt. Die Kapitelauftaktseiten sollen die SchülerInnen neugierig machen und z. B. Vorwissen aktivieren, Handlungsanregungen geben, Sprech- und Schreibanlässe bieten und zur Wortschatzarbeit anregen. Differenzierungsangebote zu den einzelnen Lernbereichen fördern und fordern alle SchülerInnen. Den Kindern werden Arbeitstechniken vermittelt, die ihnen das selbstständige Üben und Lernen und das Überprüfen eigener Texte ermöglichen, z. B. zur Rechtschreibung „Strategien trainieren“. Als weiteres Unterrichtsangebot wird ab Klasse 1 mindestens ein Bilderbuch und ab Klasse 3 mindestens eine Ganzschrift pro Schuljahr eingeführt.

Erfassen

Im Fach Deutsch werden eine Vielzahl an Kriterien zur Erfassung von Leistung herangezogen. Hierzu zählen die in den Richtlinien und Lehrplänen für das Fach Deutsch geforderten Kompetenzen, schuleigene Arbeitspläne, aber auch alle anderen vom Schüler erbrachten Leistungen wie soziale Aspekte (Gruppenarbeit) und das eigenorganisierte Lernen. Diese Methoden sind z. B. Werkstattarbeit, Gruppenarbeit, Lernen an Stationen, aber auch die Fähigkeit, selbstständig Lösungshilfen zu nutzen, Fehler aufzufinden und selbstständig zu korrigieren.

Zu den verbindlichen Kompetenzen zählen der Bereich Sprechen und Zuhören, Rechtschreibung, Schreiben, Sprache untersuchen, Lesen und Lernzielkontrollen. Die Bewertung der einzelnen Bereiche wird durch das Team genau besprochen und gemeinsam festgelegt und auf den Unterrichtsinhalt abgestimmt.

Fachbezogene Bewertungskriterien:

Sprechen und Zuhören

Die Ausdrucks- und Darstellungsfähigkeit der SchülerInnen und ihre situations- und rollenangemessene Kommunikation.

- gezieltes Rückfragen

- Diskutieren und Lösungen suchen

- beachten von Gesprächsregeln

- eigene Ideen und Meinungen

- Orientierung an der Standardsprache

- Verwendung von Fachbegriffen

- Gelerntes zusammenfassen

- Ausdruck in Texten

- Mitarbeit

- szenisches Spielen und Darstellen

Rechtschreibung

- Verständliches Schreiben in Texten, Rechtschreibleistung

- Schreibproben

- Abschreibtechniken- Entwicklung der Abschreibstrategie

- Umgang mit Rechtschreibregeln

- Anwendung von Rechtschreibstrategien

- Nachschlagen im Wörterbuch

- Kontrolle und Korrektur, Überarbeitung eigener und fremder Texte

Schreiben

Die Fähigkeit der SchülerInnen, Texte in für sie schreibrelevanten Situationen zu verfassen, d. h. sie zu planen, zu schreiben und darüber zu beraten, zu überarbeiten und zu gestalten.

Allgemeines/Grundlagen:

- Ideen und Einfälle

- Verständlichkeit der Geschichte oder des Textes (Inhalt)

- Verständlichkeit der Geschichte oder des Textes (Sprache, Satzbildung, Grammatik)

Aufgabenbezogene Kriterien:

- Textsorte

- Freies Schreiben

- Angeleitetes Schreiben

- Übungsschleife

Prozessbezogene Kriterien:

- Beobachtungen zur Lernentwicklung

- Individuelle Ausgangslage

Kriterien zur Überarbeitung:

- Umgang mit Schreibhinweisen

- Umgang mit Überarbeitungsverfahren

Sprache untersuchen

Die Fähigkeit der SchülerInnen, grundlegende Operationen an Wort und Satz durchzuführen und sich über Sprache zu verständigen.

- Kennt und unterscheidet Wortarten

- Verwendet grundlegende Fachbegriffe

- Kennt Zeitstufen

- Nutzt Sprachproben: Ergänzen, Weglassen, Umstellen, Ersetzen

- Unterscheidet Satzarten

- Kennt Satzglieder

Lesen

Das Verstehen von geschriebenen Texten sowie von gehörten und gesehenen Medienbeiträgen

- Leseentwicklung vom Zusammenziehen einzelner Buchstaben bis hin zum Lesen mehrerer Wörter, Sätzen und kleinen Texten

- Lesen mit Sinnentnahme

- Verstehen von Anweisungen und Umsetzung

- Informationsentnahme

- Kennen und Unterscheiden von Textsorten

- Mündliche Stellungnahme zu Texten

- Szenische Gestaltung von Texten

- Mediennutzung

Rückmelden

Für SchülerInnen ist eine Rückmeldung bzw. auch Würdigung ihrer Arbeiten sehr wichtig. Die Kinder haben eine Selbsteinschätzung, die sie mit der Einschätzung des Lehrers und der ihrer Klassenkameraden abgleichen.

Würdigungen von Arbeitsergebnissen: z. B.:

- Klassenübergreifendes Vortragen von Texten

- Ausstellung und Veröffentlichung der Arbeitsergebnisse aus einer Gruppenarbeit/ Projektwoche

- Sammeln von Geschichten in einem Geschichtenbuch

- Dokumentation anhand von Lernspuren

Je nach Unterrichtsinhalt sieht eine Rückmeldung dann wie folgt aus:

- direkte mündliche Rückmeldung durch den Lehrer

- Rückmeldungen durch Reflexionsphasen

- Rückmeldung durch die Gruppe (Würdigung)

- Rückmeldebögen durch den Lehrer nach schriftlichen Arbeiten (Lernzielkontrollen, Werkstattarbeit, Mappen, Hausaufgaben, …)

- Rückmeldung durch kleinere schriftliche Kommentare oder Stempel …

In Einzelgesprächen werden mit dem Schüler/der Schülerin ebenfalls persönliche kleinere Leistungsfortschritte zurückgemeldet.

Den Eltern wird auf Elternsprechtagen, in zusätzlich vereinbarten Terminen, durch Förderpläne und die Beobachtungsbögen ebenfalls eine Rückmeldung über die Leistungen ihrer Kinder gegeben.

Dokumentieren

In Klasse 1 werden Geschichtenhefte, Werkstattmappen, aber auch spezielle Arbeitsblätter (z. B. Schreibprobe, Weißes Blatt) oder Lernzielkontrollen und deren Rückmeldebögen im Hängeregister (Klassenraum) gesammelt. Ab Klasse 2 kommen zudem noch gezielte Lernzielkontrollen zu einzelnen Kapiteln des Basisbuches dazu. In Verbindung mit den Rückmeldebögen/Beobachtungsbögen und dazugehörigen Förderplänen entstehen so übersichtliche Dokumentationen der Leistungen.

Beurteilen

Als Grundlage zur Beurteilung einer Leistung in den einzelnen Teilbereichen des Faches Deutsch dienen die Rückmeldebögen und andere Beobachtungen (siehe „Leistung erfassen“). Im Team beraten die KollegInnen eines Jahrgangs über die Abstufungen der Leistungen. Diese Abstufungen finden sich dann adäquat beschrieben in den Berichtzeugnissen der Schuleingangsphase. Eine Benotung findet noch nicht statt.

Ab Klasse 3 wird in Lernzielkontrollen nicht die Fehlerzahl, sondern nach einem Punktesystem bewertet, bei dem sich die Gesamtnote nach dem prozentualen Anteil der Fehler an der Gesamtpunktzahl errechnet. Dieses System erfolgt in Absprache mit dem gesamten Jahrgangsteam.

Zusätzlich fließen bei uns in die Beurteilung die mündliche Beteiligung, das selbstständige Arbeiten, die Anstrengungsbereitschaft und das sorgfältige Arbeiten mit ein.

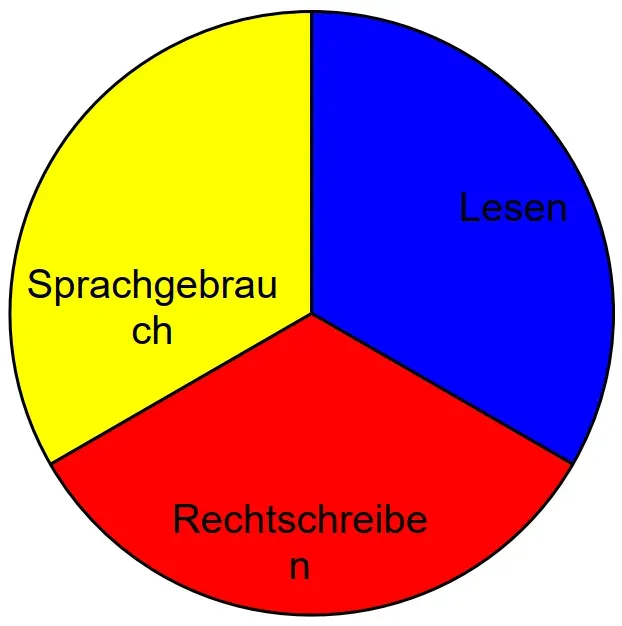

Zusammensetzung der Deutschnote

| Klasse | Unterrichtsprojekte |

| 1 |

|

| 2 |

|

| 3 |

|

| 4 |

|

5.2.3 Leistungskonzept für das Fach Sachunterricht

5.2.3 Leistungskonzept für das Fach Sachunterricht

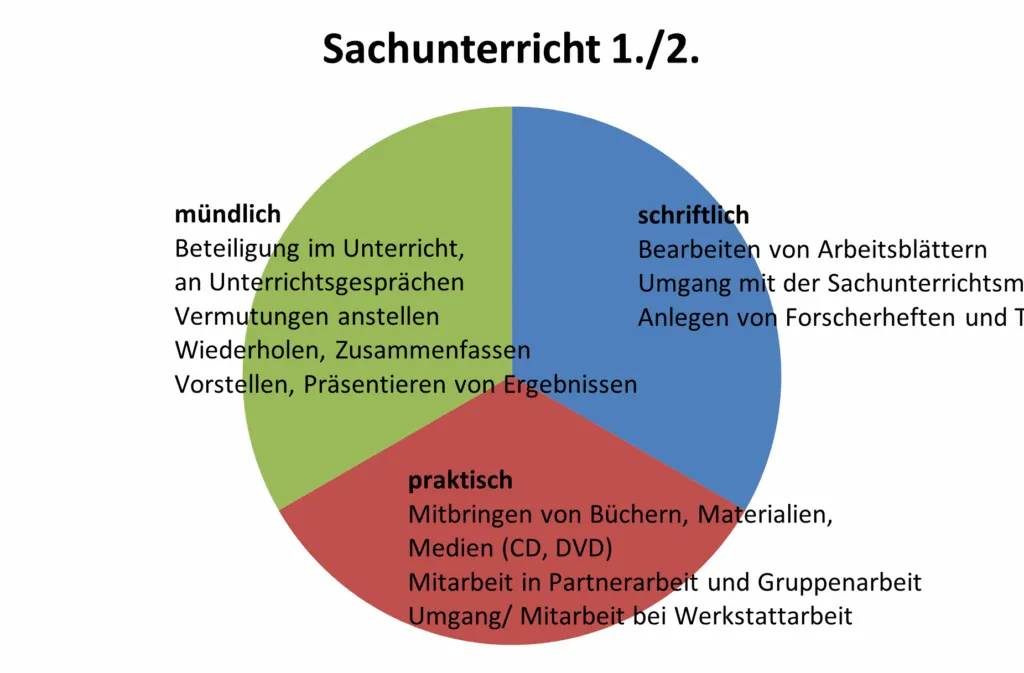

Jahrgang 1 und 2

Herausfordern

- Im Sachunterricht sollen die Kinder Freude am Erforschen unserer Umwelt entwickeln. Sie sollen an bekannte Erfahrungen und Beobachtungen anknüpfen. Dabei sollen sie motiviert werden, „mit offenen Augen“ durch die Welt zu gehen und die verschiedenen Themen auch außerhalb der Schulzeit im Blick haben. Desweiteren sollen sie befähigt werden, erste Versuche durchzuführen, genau zu beobachten und Rückschlüsse zu führen. Die Freude am Erforschen nimmt dabei einen zentralen Stellenwert ein. In diesem Bereich wird den SchülerInnen schon vom ersten Tag des Sachunterrichtes erzählt, was dieses Unterrichtsfach bedeutet. Die Spannung in diesem Bereich, die bei allen Schülern vorhanden ist, gilt es aufzugreifen. Somit startet jede Unterrichtsreihe mit einer Reihentransparenz (je nach U.-Reihe verbal oder visualisiert).

- Die SchülerInnen bleiben so gespannt auf die kommenden Methoden und behalten das eigentliche Ziel im Auge. Auch im ersten Schuljahr sollen die Kinder Vorerfahrungen äußern oder ankreuzen. Dies kann z. B. auch in Form einer „lebendigen Statistik“ stattfinden (z. B. Thema Wald im Herbst: Wer hat ein Eichhörnchen gesehen, …hat Kastanien gesammelt?)

Forscheraufträge als Teilaspekt einer Unterrichtsreihe oder während der ganzen Reihe fordern die Kinder dauerhaft heraus, ihr Thema im Blick zu haben und dieses so ganzheitlich zu betrachten. Daher soll zu jedem Thema eine Themenwand oder ein Thementisch entstehen. Die SchülerInnen sollen sehr früh die Bücherei für den Sachunterricht nutzen, so findet die Einführung in die Bücherei des Stadtteils auch im ersten Schuljahr statt, wobei die Kinder direkt erste Forscheraufträge zum aktuellen Thema erhalten. So entstehen erste Büchertische, erst von einigen Kindern, in den kommenden Unterrichtsreihen werden immer mehr Kinder animiert, Materialien und Bücher mitzubringen. - Herausfordern bedeutet im Sachunterricht aber auch, aktuelle Ereignisse und Interessen der Kinder zu berücksichtigen und jahreszeitlich zu arbeiten.

- Auf der Klassenpflegschaftssitzung zum Schulbeginn ist die Vermittlung der Inhalte des Faches Sachunterricht ein wichtiger Tagesordnungspunkt. Diese Thematik wird von den Klassen- bzw. FachlehrerInnen vorgestellt, und diese informieren die Eltern über die Ziele des Sachunterrichtes im darauffolgendem Schulhalbjahr. Hierbei wird deutlich hervorgehoben, dass der Schwerpunkt darauf liegt, die Neugier der Kinder an ihrer Umwelt zu wecken und aufrecht zu erhalten. Die Wichtigkeit der Forscheraufträge wird hervorgehoben und die Eltern werden gebeten, die Kinder zu unterstützen (z. B. den Büchereigang zu ermöglichen oder mit der Familie einen Waldspaziergang zu unternehmen, auch wenn die Klasse schon im Wald war, Dinge für den SU zu sammeln, …).

- Es wird viel Wert darauf gelegt, auch an aktuellen Themen zu arbeiten und auch Partner in die Schule zu holen. So kommt z. B. direkt zu Beginn des ersten Schuljahres ein Polizist in die Schule, der mit den Kindern den sicheren Schulweg übt und auf Gefahren hinweist, aber gleichzeitig auch einen Elternabend dazu anbietet. Hier wird den Eltern anhand ihres eigenen Handelns bewusst, was für eine Herausforderung an ihre Kinder im Unterricht gestellt wird.

Weiterhin werden die Eltern über die Möglichkeiten der Beobachtung und der Leistungsbeurteilung informiert.

- In Klasse 1 und 2 hat sich das Kollegium der Grundschule Hestert auf folgende verbindliche Inhalte festgelegt:

Klasse 1:

• Einführung der Werkstattarbeit

• Dokumentation eines Versuchs (z. B. zum Thema „Schwimmen und Sinken“)

Klasse 2:

• Erstellen eines Lernplakates (z. B. zum Thema „Haustiere“)

• Rückmeldung zu einem Plakat

Diese Methoden werden im Laufe der Schuleingangsphase mit den SchülerInnen geübt und durchgeführt. Hierbei werden Kriterien und Regeln gemeinsam mit den SchülerInnen erarbeitet.

Erfassen

Im Lehrerteam werden gemeinsam zu den einzelnen Unterrichtsreihen Beobachtungsbögen erstellt. Diese beziehen sich konkret auf die einzelnen geforderten Kompetenzen am Ende der Schuleingangsphase der unterschiedlichen Bereiche des Lehrplans Sachunterricht. Außerdem achten wir vom ersten Schuljahr an darauf, dass die SchülerInnen eigenständig Material/ Medien mitbringen, sich an Unterrichtsgesprächen beteiligen, sich mit Problemen auseinandersetzen und auch schon in kleinen Versuchen Beobachtungen anstellen und beginnen, diese mit eigenen Worten zu erklären. Weitere wichtige Beobachtungspunkte sind auch die Anstrengungsbereitschaft, die die einzelnen SchülerInnen mitbringen und der Umgang mit den Materialien.

Konkrete Beobachtungssituationen im Unterricht sind:

- Beteiligung im Unterricht, an Unterrichtsgesprächen

- Mitbringen von Büchern, Materialien, Medien (CDs, kurze Filme, …)

- Bearbeiten von Arbeitsblättern

- Umgang mit der Sachunterrichtsmappe, Anlegen von Forscherheften und Themenheften

- Mitarbeit in Partnerarbeit und Gruppenarbeit

- Umgang/Mitarbeit bei Werkstattarbeit

- Vorstellen, Präsentieren von Ergebnissen

- Mitarbeit bei Stationenarbeit

- Hilfsbereitschaft

- Austausch von Materialien, Büchern, etc.

- …

Rückmelden

Am Anfang einer neuen Sachunterrichtsreihe beginnen wir oft mit der Fragestellung: „Was weiß ich schon“ zu dem Thema. Hier gibt es unterschiedliche Möglichkeiten Vorwissen zu dokumentieren. Durch Clustern, Bilder, kleine Zeichnungen, einzelne Wörter können die SchülerInnen je nach Leistungsstand eigenes Vorwissen dokumentieren. Aber auch die LehrerInnen können durch Erstellen eines Plakates das Vorwissen schriftlich festhalten. Am Ende der Unterrichtsreihe kann dieses Vorwissen herangezogen werden, um Lernfortschritte aufzuzeigen, indem die SchülerInnen die Frage stellen: „Das weiß ich nun“ zu dem Thema. In gemeinsamen Gesprächen im Klassenverband bekommen die SchülerInnen so ein Feedback. Außerdem werden im ersten und zweiten Schuljahr die Mappen oder Themenhefte eingesammelt und mit Hilfe von „Smilies“ kurze individuelle Rückmeldungen gegeben. (siehe hierzu Anhang, Rückmeldung Mappe). Diese dienen dann nach Bedarf als Grundlage für Einzelgespräche mit den SchülerInnen.

Ebenso dienen die Beobachtungsbögen als Dokumentation der Leistungen und werden für die Rückmeldungen bei Elternsprechtagen herangezogen.

Ergebnisse, wie gemeinsam erstellte Plakate, Forscherhefte, Collagen oder Ähnliches werden unter Berücksichtigung gemeinsam aufgestellter Kriterien gewürdigt und besprochen.

Dokumentieren

Als Dokumentation dienen alle Rückmeldebögen der SchülerInnen sowie die Beobachtungsbögen. Die Rückmeldebögen werden nach Lernzielkontrollen, Vorträgen, Mappendurchsicht, usw. ausgestellt und den Eltern zur Unterschrift mit nach Hause gegeben. Anschließend werden diese Bögen gemeinsam mit den Beobachtungsbögen gesammelt und aufbewahrt.

Beurteilen

Beurteilt werden alle Bereiche des Sachunterrichts. Hier setzen sich die Teamkollegen zusammen und besprechen aufgrund der gesammelten Dokumente die individuelle Leistung der SchülerInnen. Am Ende von Klasse 1 und 2 wird ein kurzer Text bestehend aus 2-3 Sätzen zum Sachunterricht in das Zeugnis geschrieben. Auch dies wird im Team innerhalb des Jahrgangs besprochen und gleich gehalten.

mündlich

- Beteiligung im Unterricht,

- an Unterrichtsgesprächen

- Vermutungen anstellen

- Wiederholen, Zusammenfassen

- Vorstellen, Präsentieren von Ergebnissen

schriftlich

- Bearbeiten von Arbeitsblättern

- Umgang mit der Sachunterrichtsmappe,

- Anlegen von Forscherheften und Themenheften

- Lernzielkontrollen

- Erstellen eines Lernplakates

- Dokumentieren eines Versuchs

praktisch

- Mitbringen von Büchern, Materialien,

- Medien (CD, DVD)

- Mitarbeit in Partnerarbeit und Gruppenarbeit

- Umgang/ Mitarbeit bei Werkstattarbeit

- Mitarbeit bei Stationenarbeit

- Austausch von Materialien, Büchern, etc.

- Hilfsbereitschaft

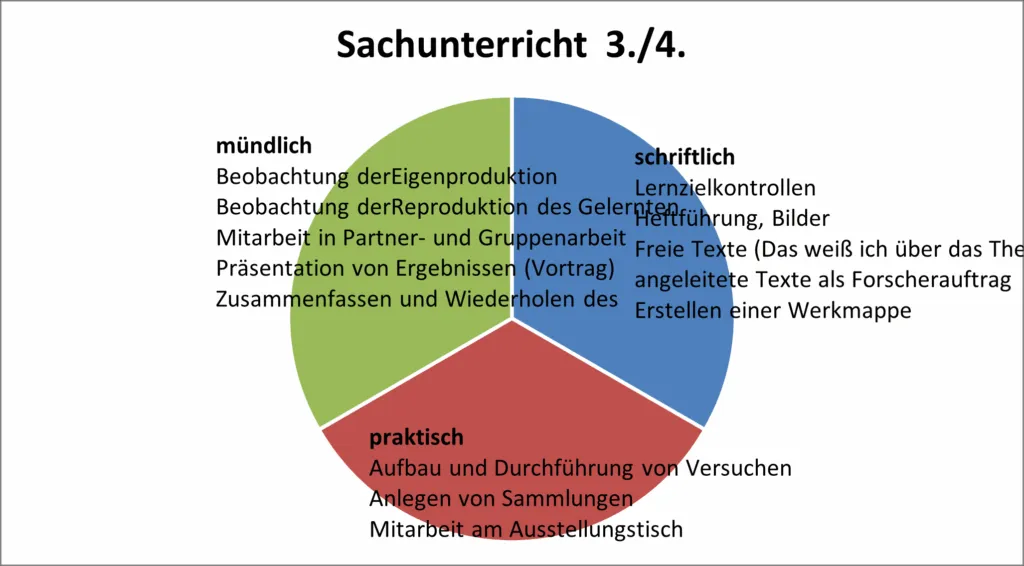

Jahrgang 3 und 4

Herausfordern

Im Jahrgang 3 und 4 des Sachunterrichtes sollen die Kinder die Freude am Erforschen Umwelt aufrechterhalten, forschen und zunehmend eigenständig Ideen zum Entdecken der Welt entwickeln. Nun geht es aber darum, an die bekannten Methoden der Klasse 1 und 2 anzuknüpfen und neue, „wissenschaftlichere“ Methoden zum Erfassen der Umwelt kennenzulernen und anzuwenden. Weiterhin ist es daher wichtig, Materialien zu beschaffen aber auch das Internet zunehmend einzusetzen, um Forscheraufträge zu erfüllen und sich in ein Thema hineinzuversetzen. Auch an das Medium „Tageszeitung“ werden die Kinder zunehmend herangeführt, so dass sie auch dort stets auf Forschersuche sind. Dabei ist es nun sehr wichtig, die Ergebnisse der Kinder zu visualisieren um sie und andere für die Weiterarbeit zu motivieren. Die Reihentransparenz ist weiterhin wichtig und wird nun teilweise von den SchülerInnen mitentwickelt. So werden zu Beginn einer Unterrichtsreihe Vorerfahrungen und Interessen der SchülerInnen zu einem Thema abgefragt (s. AB: Das weiß ich schon, das würde mich interessieren). So kann man nicht nur an die Vorerfahrungen der Schüler anknüpfen, sondern ihre Interessen bei der Reihenplanung berücksichtigen. Gerade bei der „Sexualerziehung“ wird dieser Ansatz sehr ausführlich verfolgt.

Besonders wichtig ist in den Klassen 3 und 4 die Berücksichtigung aktueller Themen. So können die Kinder z. B. mit der Thematisierung einer Umweltkatastrophe für den Umweltunterricht (Energien) sensibilisiert werden. Jahreszeitliche Themen werden zunehmend auch mit aktuellen außerschulischen Lernorten verbunden (z. B. Forsthaus Kurk, Rettung von Kröten bei der Wanderung, …). Die Themenarbeit im 4. Schuljahr fordert schließlich die Schüler heraus, alle erlernten Methoden zur Informationsgewinnung zu nutzen, um sich ganz ihrem Lieblingsthema zu widmen. Durch eine Transparenz der Bewertungskriterien werden die Schüler in allen Bereichen des Sachunterrichtes motiviert.

Auf den Klassenpflegschaftssitzungen ist es weiterhin wichtig, die Inhalte des Faches Sachunterricht vorzustellen. Zudem erhalten die Eltern Informationen über die neuen, festgelegten Methoden, die in dem Schuljahr eingeführt werden. Die Eltern werden aufgefordert, den Forscherdrang der Schüler weiterhin zu unterstützen und Ideen für außerschulische Lernorte einzubringen. Eine besondere Bedeutung erhält die Information über die Beobachtungsmöglichkeiten im Sachunterricht und deren Beurteilung.

Erfassen

Gem. der Richtlinien und Lehrpläne für den Sachunterricht sind alle vom Schüler erbrachten Leistungen die Grundlage der Leistungsbewertung in diesem Fach. Dabei werden der Lernprozess, die mündlichen und schriftlichen Leistungen und die praktischen Arbeiten unterschieden. Bevor diese Bereiche beurteilt werden sprechen sich die FachkollegInnen über die Möglichkeiten der Leistungserfassung in diesen Bereichen ab und stimmen diese auf den jeweiligen Unterrichtsinhalt ab.

Erfassen des Lernprozesses

- „Das weiß ich schon. – Das weiß ich nun.“ – Ein Arbeitsblatt zum Beginn und zum Abschluss einer Unterrichtsreihe.

- ggf. Forscher- und Lerntagebuch

- Versuchsprotokolle

- Erstellen eines Plakates, eines Vortrages, der Themenarbeit (siehe auch: Praktische Arbeiten)

- Beobachtungsbögen

Erfassen der mündlichen Mitarbeit

- Beobachtung der Eigenproduktion

- Beobachtung der Reproduktion des Gelernten

- Mitarbeit in der Partnerarbeit, Gruppe (u. a. Sozialformen)

- Vortragen von Ergebnissen bzw. eines Minireferates

Erfassen des praktischen Arbeitens

- Aufbau und Durchführung von Versuchen (Feuer, Wasser, Luft, Schall, Fahrzeuge, Magnetismus, Strom, …)

- Anlegen von Sammlungen, Mitarbeit am Ausstellungstisch, Recherche zu einem Thema

- Nutzung von Werkzeugen, Messinstrumenten u.a. Materialien (z. B. Klasse 3: Thema Wetter)

- Anfertigung von Tabellen, Zeichnungen, Collagen und Karten

- Das Bauen von Modellen (z. B. Klasse 3: Fahrzeugmodell, das weit rollt)

- Pflege von Tieren und Pflanzen

Erfassen der schriftlichen Arbeit

(Das Erfassen der schriftlichen Leistungen im Sachunterricht bietet sich nicht nur am Ende einer Unterrichtsreihe an, sondern kann auch begleitend oder schwerpunktmäßig in der Unterrichtsreihe stattfinden)

- Heftführung/Bilder

- Freie Texte (Das weiß ich über das Thema)

- Angeleitete Texte als Forscherauftrag

- Portfolio (schuleigenes Konzept in Arbeit)

- Lerntagebuch

- Erstellen einer Werkmappe

- Themenbezogenes Infoposter und Minivortrag (verbindlich in Klasse 3 z. B. zum Thema Haustiere)

- Themenarbeitarbeit (verbindlich in Klasse 4: Jeder Schüler arbeitet in einer Unterrichtsstunde in der Woche an seinem ausgewählten Großthema, z. B. Nordsee, Afrika, Michael Jackson,… und stellt sinnvoll, eine Mappe mit eigenen Texten, Bildern, Collagen u. ä. zusammen.)

- Lernzielkontrollen

Erfassen des Umgangs mit den eingeführten Methoden

Dieser Bereich beinhaltet zwar die oben genannten, stellt aber im Sachunterricht der 3. und 4. Klasse einen eigenen Schwerpunkt dar. Im Beobachtungsbogen werden die Kompetenzen im Umgang mit den verbindlichen Methoden festgehalten, dabei werden auch soziale Aspekte (Gruppenarbeit) und das eigenorganisierte Lernen berücksichtigt. Diese Methoden sind z. B.

- Werkstattarbeit

- Gruppenarbeit (Versuche, Collagen, Vorträge)

- Lernen an Stationen

Rückmelden

Rückmeldungen sind in allen Bereichen des Sachunterrichtes wichtig, damit die SchülerInnen ihre Leistungen einordnen können. Selbsteinschätzungen der SchülerInnen können dabei im Jahrgang 3 und 4 zunehmend sowohl schriftlich (zum Ankreuzen) als auch mündlich („Ich denke ich kann das gut/geht so/schlecht“) der Rückmeldung vorausgehen. So können die SchülerInnen ihre Einschätzung mit der der LehrerInnen abgleichen und sich zunehmend besser wahrnehmen. Auch ohne Selbsteinschätzung fordern die SchülerInnen auch Rückmeldungen ein und zeigen so, wie wichtig diese sind.

Folgende Möglichkeiten der Rückmeldungen, je nach Unterrichtsschwerpunkt sollen den Schülern helfen ihre Leistung einzuordnen:

- Mündliche direkte Rückmeldung durch die Lehrkraft

- Rückmeldung in der Gruppe ( nach einem Vortrag, einer Präsentation)

- Rückmeldebögen (nach einer Lernzielkontrolle, nach einer Werkmappe, nach einer Werkstatt, …)

- Rückmeldung durch zu beobachtende Ziele (Welches Fahrzeug rollt am weitesten?)

- Rückmeldung durch Museumsgänge (z. B. beim Bauen von Modellen)

- Rückmeldung durch das Besprechen der Beobachtungsbögen mit den SchülerInnen

Dokumentieren

Als Dokumentation dienen alle schriftlichen Arbeiten der SchülerInnen (s. Erfassen der schriftlichen Arbeit). Weiterhin sollen der Unterrichtsprozess, die mündliche Beteiligung, Vorträge, Gruppenarbeiten, Umgang mit Materialien usw. in Beobachtungsbögen (s. Anlage) dokumentiert werden. Die Rückmeldebögen nach Lernzielkontrollen, Vorträgen o. ä. erfüllen dabei einen doppelten Sinn. Zum einen geben sie den SchülerInnen eine Rückmeldung über die erbrachte Leistung, zum anderen dokumentieren sie die Leistung für eine spätere Beurteilung.

Beurteilen

Beurteilt werden alle Bereiche des Sachunterrichtes (s. Erfassen). Bei Lernzielkontrollen sprechen die FachlehrerInnen eine Punktevergabe ab. Innerhalb der Beobachtungsbögen findet durch die entsprechende positive, negative oder neutrale Kennzeichnung ebenfalls eine Beurteilung statt. Wichtig ist es im Sachunterricht, die Vorerfahrungen von dem tatsächlichen Lernerfolg und Lernprozess abzugrenzen. Der Lernprozess wird ebenso wie die mündliche Beteiligung beurteilt. Dazu kommt die Beurteilung der praktischen Arbeiten, der Forscherhefte oder der Minireferate.

Die Themenarbeit im 4. Schuljahr nimmt einen Sonderstatus innerhalb der Beurteilung ein. So soll die tatsächliche Arbeit in der Schule gem. den jeweiligen Fähigkeiten der SchülerInnen beurteilt werden. Der Prozess steht hier im Vordergrund und nicht das fertige Werk.

mündlich

- Beobachtung der Eigenproduktion

- Beobachtung der Reproduktion des Gelernten

- Mitarbeit in Partner- und Gruppenarbeit

- Präsentation von Ergebnissen (Vortrag)

- Zusammenfassen und Wiederholen des

- Gelernten

schriftlich

- Lernzielkontrollen

- Heftführung, Bilder

- Freie Texte (Das weiß ich über das Thema)

- angeleitete Texte als Forscherauftrag

- Erstellen einer Werkmappe

- themenbezogenes Infoplakat und Minivortrag

- Themenarbeit

- Werkmappe, Portfolio (schuleigenes Konzept in Arbeit)

- Lerntagebuch

praktisch

- Aufbau und Durchführung von Versuchen

- Anlegen von Sammlungen

- Mitarbeit am Ausstellungstisch

- Recherche zu einem Thema

- Nutzung von Werkzeugen und Messinstrumenten

- Anfertigen von Tabellen, Zeichnungen und Karten

- Bau von Modellen

- Pflege von Tieren und Pflanzen

5.2.4 Leistungskonzept für das Fach Sport

5.2.4 Leistungskonzept im Fach Sport

Jahrgang 1 und 2

Herausfordern

Der inhaltliche Schwerpunkt in den Klassen 1 und 2 liegt bei uns im Bereich der Schulung der Körperwahrnehmung und der Bewegungsfähigkeit sowie des Spielens in und mit vereinfachten Regelstrukturen.

Spiele und Aufgaben zur Sinneswahrnehmung und zur Schulung der motorischen Fertigkeiten werden so gewählt, dass die Kinder sich des eigenen Körpers bewusst werden und die Veränderbarkeit koordinativer Fähigkeiten und konditioneller Voraussetzungen erfahren und begreifen.

Im Bereich der Sportspiele liegt unser Ausgangspunkt auf den Elementarformen von Spielen, um eine Überforderung der Kinder durch ein zu komplexes Regelwerk zu vermeiden.

Bei jeder neuen Themenstellung werden die SchülerInnen ermutigt, sich bereitwillig auf die neuen Inhalte einzulassen, neue Bewegungsvarianten auszuprobieren und dadurch vielfache motorische Erfahrungen zu sammeln.

Die LehrerInnen beobachtet, unterstützt und gibt Hilfestellungen, um somit jedem Kind eine mündliche Rückmeldung und gegebenenfalls Korrekturvorschläge zu geben.

Erfassen

Die Leistungen der SchülerInnen werden durch der Thematik entsprechende und im Team entworfene Beobachtungsbögen erfasst (siehe schuleigene Lehrpläne).

Wichtig dabei sind neben der Leistungsfähigkeit in den Inhaltsbereichen ebenfalls die Anstrengungsbereitschaft, soziale Kompetenzen, mögliche Auszeichnungen und der individuelle Lernzuwachs.

In den Klassen 1 und 2 ist es besonders wichtig, die SchülerInnen ungezwungen an die neuen Unterrichtsthemen heranzuführen, um sie für weitere kreative, motorische Entfaltungsmöglichkeiten zu motivieren.

Rückmelden

Die Rückmeldung erfolgt hauptsächlich über die individuellen mündlichen Rückmeldungen der LehrerInnen während der Bewegungsphasen.

In der Reflexionsphase werden die Erfahrungen der SchülerInnen hinsichtlich der gewonnenen Bewegungserfahrungen und des theoretischen Hintergrundes

(z. B. beanspruchte Muskelgruppen, koordinative Fähigkeiten o. ä.) gesammelt. Dabei beweisen die SchülerInnen oftmals ein kindlich-angemessenes Empfinden, das im Gespräch konkretisiert wird.

Dokumentieren

Die Ergebnisse der einzelnen Themenbereiche werden durch die LehrerInnen in den oben genannten Beobachtungsbögen festgehalten. Dabei haben wir noch keine einheitlichen Beobachtungsbögen entwickelt, jedoch werden diese anhand der folgenden Kriterien erstellt:

- Leistungsfähigkeit in den Inhaltsbereichen

- Anstrengungsbereitschaft:

- Motivation

- Mithilfe bei Geräteauf und –abbau

- Soziale Kompetenzen:

- Kooperationsfähigkeit

- Rücksichtnahme

- Fairness

- Zuverlässigkeit

- Einhaltung von Regeln

- Individueller Lernfortschritt/Lernzuwachs:

- koordinative/konditionelle Fähigkeiten

- technisches/taktisches Können

- kreativ-gestalterisches Können

- Ergebnisse/Präsentationen/Urkunden/Abzeichen

Beurteilen

In der Schuleingangsphase gibt es im Fach Sport keine Benotung. Innerhalb des Klassenteams wird besprochen, ob die SchülerInnen die Kompetenzen der einzelnen Bereiche des Lehrplans erreicht haben. Eltern erhalten auf Anfrage Informationen darüber, welche motorischen Fertigkeiten ihr Kind entwickelt hat.

Jahrgang 3 und 4

Herausfordern

Der inhaltliche Schwerpunkt in den Klassen 3 und 4 liegt bei uns im Bereich des Bewegens an und mit Geräten, des Spielens mit Regelstrukturen, des Bewegens im Wasser und der Leichtathletik. Dabei werden ebenfalls die anderen Inhaltsbereiche des Lehrplans angesprochen und einbezogen.

Bei jeder neuen Themenstellung werden die SchülerInnen ermutigt, sich bereitwillig auf die neuen Inhalte einzulassen, neue Bewegungsvarianten auszuprobieren und dadurch vielfache motorische Erfahrungen zu sammeln.

Die LehrerIn beobachtet, unterstützt und gibt Hilfestellungen, um somit jedem Kind eine mündliche Rückmeldung und gegebenenfalls Korrekturvorschläge zu geben.

In den Klassen 3 und 4 wird den SchülerInnen jetzt noch deutlicher gemacht, welche Leistungserwartungen an sie herangetragen werden. Mit den SchülerInnen wird besprochen, dass sich die Note im Fach Sport nicht nur aus der Bewertung der sportartspezifischen Fertigkeiten ergibt, sondern ebenfalls die Anstrengungsbereitschaft sowie soziale Kompetenzen berücksichtigt werden.

Erfassen

Die Leistungen der SchülerInnen werden durch die Thematik entsprechende und im Team entworfene Beobachtungsbögen erfasst und orientieren sich jetzt an den Kompetenzerwartungen am Ende der Klasse 4 (siehe schuleigene Lehrpläne).

Wichtig dabei sind neben der Leistungsfähigkeit in den Inhaltsbereichen und möglichen Auszeichnungen als punktuelle Beobachtungen auch die Anstrengungsbereitschaft, soziale Kompetenzen und der individuelle Lernzuwachs als prozessorientierte Beobachtung.

Rückmelden

Die Rückmeldung erfolgt hauptsächlich über die individuellen mündlichen Rückmeldungen der LehrerIn während der Bewegungsphasen.

In der Reflexionsphase beurteilen die SchülerInnen ihre gewonnenen Bewegungserfahrungen sowie ihre errungenen Fertigkeiten im Hinblick auf die Kompetenzerwartungen für die Klassen 3 und 4.

Dabei beurteilen die SchülerInnen zunehmend fachgerecht ihre Leistungen und Fertigkeiten, die im Gespräch konkretisiert werden.

Auch in den Klassen 3 und 4 sollte die Rückmeldung immer so gestaltet sein, dass die SchülerInnen weiterhin mit Motivation und Engagement an neue Bewegungsaufgaben herangehen.

Dokumentieren

Die Ergebnisse der einzelnen Themenbereiche werden durch die LehrerIn in den oben genannten Beobachtungsbögen festgehalten. Dabei haben wir noch keine einheitlichen Beobachtungsbögen entwickelt, jedoch werden diese anhand der folgenden Kriterien erstellt:

- Leistungsfähigkeit in den Inhaltsbereichen

- Ergebnisse/Präsentationen/Urkunden/Abzeichen

- Anstrengungsbereitschaft:

- Motivation

- Mithilfe bei Geräteauf- und –abbau

- Soziale Kompetenzen:

- Kooperationsfähigkeit

- Rücksichtnahme

- Fairness

- Zuverlässigkeit

- Einhaltung von Regeln

- Individueller Lernfortschritt/Lernzuwachs:

- koordinative/konditionelle Fähigkeiten

- technisches/taktisches Können

- kreativ-gestalterisches Können

- Beurteilen

- In den Klassen 3 und 4 erfolgt im Fach Sport eine Benotung.

- Diese setzt sich folgendermaßen zusammen (s. u.):

5.2.5 Leistungskonzept für das Fach Religion

5.2.5 Leistungskonzept für das Fach Religion

Schulspezifisches fachdidaktisch/fachmethodisches Konzept der Fachkonferenzen evangelisch und katholischer Religionslehre

(Rd. Erlass, Nummer 6.4.2)

Schule: Grundschule Hestert

Adresse: Schlesierstr. 36, 58135 Hagen

Bewilligungszeitraum ab Schuljahr 2023/24

Jahrgangsstufen

1/2

3/4

Beteiligte Fachlehrer/innen

evangelisch: Susanne Laurick, Claudia Moll-Priebe

katholisch: Iris Siewert, Christin Berkey, Stefanie Kapler

Organisationsplan für Jahrgang 1,

Schuljahr 2023/24

Unterrichtsplan für Jahrgang 2,

Schuljahr 2023/24

(2-stündiger Unterricht)

Organisationsplan für Jahrgang 3,

Schuljahr 2023/24

(2-stündiger Unterricht)

Unterrichtsplan für Jahrgang 4,

Schuljahr 2023/24

(2-stündiger Unterricht)

Beginn: 07.08.2023

Erfassen

Die Lehrkräfte fertigen im Team zu den jeweiligen Unterrichtsreihen Beobachtungsbögen an, um die Leistungen der SchülerInnen zu erfassen.

Rückmelden

Die Lehrkräfte fertigen im Team Rückmeldebögen zu den drei genannten Kompetenzbereichen an, die mit lachenden oder traurigen Smileys versehen werden. Zu mindestens 2 Unterrichtsreihen erhalten die SchülerInnen einen Rückmeldebogen. Auf Wunsch der Kinder oder Eltern erhalten sie jederzeit eine mündliche Rückmeldung zum Leistungsstand.

Dokumentieren

Die Beobachtungsbögen werden während der Unterrichtsreihe geführt. Die Rückmeldebögen werden von den Erziehungsberechtigten unterschrieben und anschließend von der Religionslehrkraft zur Dokumentation aufbewahrt.

Beurteilen

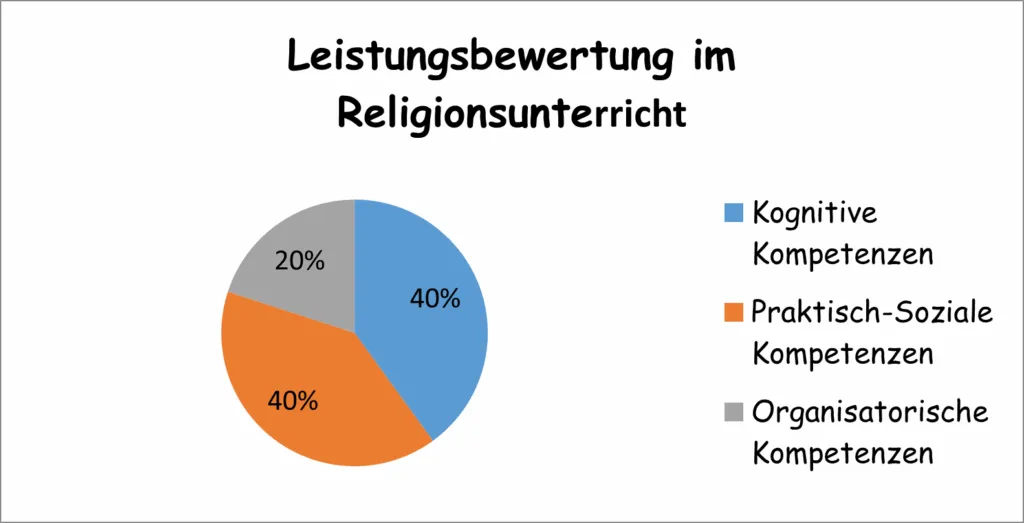

Die Leistungsbewertung im Fach Religion bezieht sich zu großen Teilen auf die von den SchülerInnen erbrachten Leistungen in den Bereichen „Kognitive Kompetenzen“ und „Praktisch-Soziale Kompetenzen“. Zu dem Bereich der kognitiven Kompetenzen gehört beispielsweise, dass SchülerInnen Gelerntes reproduzieren können (mündlich oder auch schriftliche Abfragen/Test -> werden nicht benotet), über biblische Geschichten nachdenken, Zusammenhänge herstellen und ihre Ideen in den Unterricht einbringen. Zu dem Bereich der praktisch-sozialen Kompetenzen gehört beispielsweise, dass sich die SchülerInnen kreativ und handlungsorientiert im Unterricht einbringen sowie kooperativ und kommunikativ mit anderen SchülerInnen zusammenarbeiten. Diese beiden Kompetenzbereiche nehmen in der Leistungsbewertung je 40 % ein. Ein weiterer Bereich, der mit 20 % in die Leistungsbewertung einfließt, ist der Bereich „Organisatorische Kompetenzen“. Hierzu zählen zum Beispiel die Erledigung von Hausaufgaben, der sachgemäße Umgang mit Material und die Mappenführung. Nicht bewertet werden selbstverständlich religiöse Einstellungen und Haltungen.

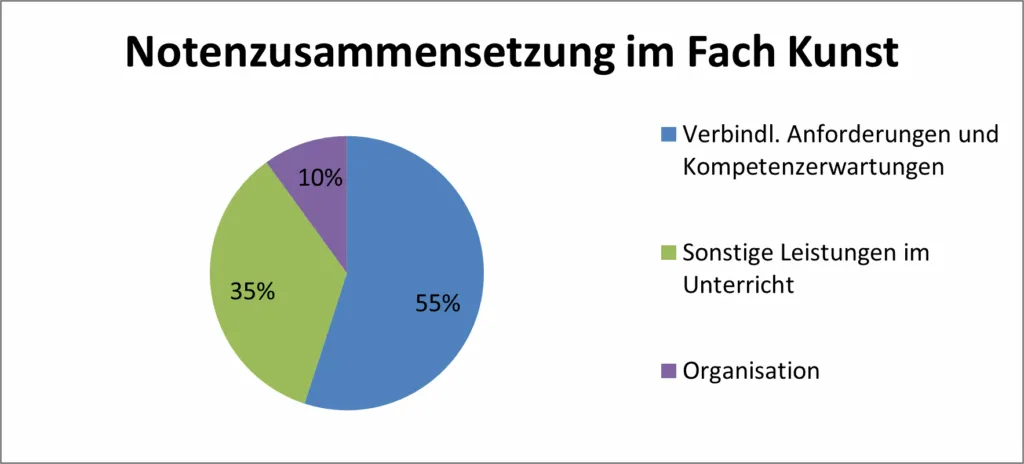

Dieses Tortendiagramm visualisiert unsere Leistungsbewertung:

(vgl. Ramor, Bettina (2010): SchülerInnen gleichberechtigt an der Notengebung beteiligen. URL: Link)

5.2.6 Leistungskonzept für das Fach Kunst

5.2.6 Leistungskonzept im Fach Kunst

Das Fach Kunst unterstützt in der Auseinandersetzung mit unserer von Bildern bestimmten Wirklichkeit die persönliche Entwicklung ästhetischer Sensibilität, Offenheit, kreativen und imaginativen Potenzials, individuellen Ausdruckvermögens sowie kultureller Identität von Schülerinnen und Schülern. Im Prozess der Produktion, Rezeption und Reflektion von eigenen und fremden Gestaltungen erwerben sie Bildkompetenz

Kunstunterricht ist keine rein praktische Vermittlung verschiedener Techniken, es ist vielmehr ein ganzheitliches Lernen, das in Verbindung mit vielen Fächern steht:

Kunst und Deutsch

Sprachbildung auch im Fach Kunst ist wichtig. Deshalb wird auf eine sprachsensible Vermittlung Wert gelegt. Deutsch und Kunst sind deshalb sehr eng miteinander verwurzelt. Allein schon die Tatsache, dass Kinder verbalisieren, was sie in einem Bild sehen, zeigt den hohen Sprechanteil. Geschichten zu illustrieren, ist ein weiteres.

Kunst und Mathematik

Körper, Formen und Linien spielen in der Kunst z.B. bei P. Mondrian, W. Kandinsky, J. Albers, M.C. Escher entscheidende Rollen, wie in der Geometrie.

Kunst und Sachunterricht

Die Themen „Blumen“ und die Sonnenblumenbilder von van Gogh, „Wald“ und Land Art, „Das Leben früher“ und Werke alter Meister lassen sich z.B. hervorragend miteinander verbinden. Bei dem Thema „Unsere 5 Sinne“ bietet sich die Beschäftigung mit Optischen Täuschungen an. Dazu gibt es nicht nur zahlreiche Exempel aus der Fotowelt sondern auch die „unmöglichen“ Bilder von René Magritte oder die von M. C. Escher.

Kunst und Religion/Ethik

Kirchen-, Madonnen- Engels- und Heiligenbilder der Alten Meister kommen selbstverständlich zum Einsatz. Kirchenfenster von Chagall oder Michelangelos berühmtes Werk „Die Erschaffung Adams“ und „Das Abendmahl“ von L. da Vinci sind gute Beispiele.

„Alter Mann in Trauer“ von van Gogh ist ideal für die Thematik „Trauer“ und auch Marc Chagalls Bild „Romeo and Juliet“ lässt sich ideal für das Thema „Freundschaft, Liebe und Zusammenhalt“ verwenden. Kunst eignet sich auch, um folgende Lerninhalte bildhaft zu begleiten: Menschenrechtsbildung, Bildung für nachhaltige Entwicklung, geschlechtersensible Bildung, kulturelle und interkulturelle Bildung, Demokratieerziehung sowie Medienbildung.

Kunst und Musik

Ein wunderbares Beispiel für diese Kombination: A.Vivaldis „Vier Jahreszeiten“ und G. Arcimboldos Werke „Die Vier Jahreszeiten“.

Außerschulisches Lernen und Kooperationen mit außerschulischen Partnern können sowohl zum Erreichen und zur Vertiefung der jeweils fachlichen Ziele als auch zur Erfüllung übergreifender Aufgaben beitragen.

1.1 Aufgaben und Ziele des Kunstunterrichts

Aufgabe des Kunstunterrichts in der Primarstufe ist die Entwicklung des individuellen Wahrnehmungs-, Vorstellungs- und Ausdrucksvermögens der Schülerinnen und Schüler. Der Kunstunterricht initiiert und ermöglicht ästhetische Erfahrungs- und Erkenntnisprozesse.

Damit leistet der Kunstunterricht innerhalb des Fächerkanons neben der Förderung von fachlichen Kompetenzen einen entscheidenden Beitrag zur Persönlichkeits- und Identitätsentwicklung. Die Schülerinnen und Schüler sind aufgefordert, sich als Person wahrzunehmen und Vertrauen in ihr eigenes Können zu entwickeln. Gleichzeitig ist es Ziel, auch selbstkritisch zu sein sowie die Kritik anderer adäquat anzunehmen. Die Verfolgung eigener Ziele sowie eigener Meinungen ist ein weiterer Endpunkt dieses Lernprozesses. Bei all dem ist ein angemessener Umgang miteinander gefragt. Soziale Kompetenzen wie Kommunikationsfähigkeit, Kooperationsbereitschaft, Rücksichtnahme, Hilfsbereitschaft aber auch angemessenes Agieren in Konfliktsituationen, sind wichtige Endprodukte eines gelungenen Kunstunterrichts.

Der Kunstunterricht vertieft Einsichten in die Gestaltbarkeit von Leben und Kultur, Umwelt und Gemeinschaft und befähigt zur aktiven Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Erkenntnisprozesse wie Nachempfinden und Nachvollziehen, Einordnen und Vergleichen, Fragen und Vermuten, kritisch Hinterfragen und Sinn finden werden eröffnet und dadurch die Bildkompetenz gefördert. Bildkompetenz meint die Fähigkeit zur aktiven Produktion und Rezeption von Bildern im Sinne des erweiterten Bildbegriffs. Dabei entwickelt sich Bildkompetenz als kumulativer Prozess in enger Verzahnung von Rezeptions- und Produktionsprozessen. Reflexion ist immanenter Bestandteil von rezeptiven und produktiven Prozessen.

Zu den grundlegenden Produktionsprozessen gehören:

- das Entwickeln von Bildideen

- das freie und gezielte Experimentieren

- das sachgerechte Anwenden von Materialien und Werkzeugen

- das Gestalten mit bildnerischen Mitteln sowie Strategien in eigenen Bildzusammenhängen.

Zu den grundlegenden Refelxionsprozessen gehören:

- Vergleichen

- Hinterfragen

- Herstellen von Zusammenhängen

- Bilden ästhetischer Urteile

1.2 Bereiche und Inhalte und Kompetenzerwartungen

Bereiche und Inhalte

- Bilder betrachten und verstehen

Schülerinnen und Schüler sollen mittels individueller Zugänge (Wahrnehmen, Assoziieren, Imaginieren, Fabulieren) Einsichten in die vielfältigen ästhetischen Phänomene erhalten.

- Malen

Der Bereich Malen beinhaltet malerische Gestaltungformen mit farbigem Material auf Oberflächen in verschiedenen Wirkungs- und Funktionszusammenhängen. (Finger, Pinsel, Schwämme), Auftragstechniken (Pinseln, Tupfen, Spritzen), vielfältige Malgründe und verschiedene farbige Materialien (Wasserfarben, Acrylfarben, Farbkreiden, Farbstifte, Naturfarben (deren Mischung, Auftrag und Beziehung zueinander).

- Zeichnen und Drucken

Im Bereich Zeichnen und Drucken sollen wirkungs- und funktionsbezogen grafische Spuren erzeugt, Strukturen dargestellt, Flächen voneinander abgegrenzt, Figur und Grund in Beziehung gesetzt werden im Zeichnen, Frottieren, Schraffieren (mit Bleistift, Kohle, Feder, Kreide), druckgrafischen Verfahren (Abklatschen, Stempeln, Hoch- und Flachdruckverfahren) und Elementen der Schriftgestaltung.

- Plastizieren und Montieren

Es geht um dreidimensionale Gestaltungsformen Hierbei sind sensomotorisches Erleben und räumliche Erfahrung eng miteinander verbunden. Material (Knete, Ton, Pappmaché, Alltags- und Naturgegenstände), Werkzeuge sowie Techniken (Kleben, Verdrahten, Stecken, Formen, Schneiden, Abtragen) machen Statik, Volumen und Gliederung erlebbar.

- Agieren und Inszenieren

Der Bereich des Agierens und Inszenierens beinhaltet das Spiel mit dem eigenen Körper, mit Figuren und Alltagsgegenständen und verschiedene Ausdrucksmittel (Mimik, Gestik, Körperhaltung, Bewegung, Sprache, Licht, Geräusche, Klänge und Musik).

- Fotografieren und Filmen

Der Bereich Fotografieren und Filmen beinhaltet die wirkungs- und funktionsbezogene Auseinandersetzung mit analogen und digitalen Bildern (digitale Fotografie, Film, Animation) und Bildmittel (Kameraperspektive, Ausschnitt, Format, Figur-Grund-Bezug). Einsichten in die Manipulierbarkeit von Wirklichkeit und die Wirkung und Veränderbarkeit vorgefundener Bilder werden ermöglicht.

- Textiles Gestalten

Der Bereich Textiles Gestalten beinhaltet die Auseinandersetzung mit textilen Materialien und Produkten, die Herstellung und Gestaltbarkeit textiler sowie die Realisation eigener Gestaltungsideen (Fäden, Stoffe), Textilien aus unterschiedlichen Erfahrungsbereichen (Kleidung, Wohnen, Spiel, Arbeitswelt, Kunst und Design) sowie deren natürliche bzw. chemische Herkunft und Gestaltbarkeit (Knoten, Flechten; Reißen; Verhüllen, Upcyclen, Verkleiden) erkundet werden.

Kompetenzerwartungen

- beschreiben die fachlichen Anforderungen und intendierten Lernergebnisse,

- beziehen sich auf beobachtbare Handlungen und machen transferierbares Wissen und Können sichtbar (fachpraktisches Wissen und Können)

- stellen im Sinne von Regelstandards die erwarteten Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten auf einem mittleren Abstraktionsgrad dar,

- beschreiben Ergebnisse eines kumulativen, systematisch vernetzten Lernens) Kennenlernen unterschiedlicher Kulturformen, Historischer Hintergründe, verschiedener Epochen und Künstlern.

- können in Aufgabenstellungen umgesetzt und überprüft werden.

- unterstützen die Sensibilisierung für alles Ästhetische, die Schulung der Wahrnehmungs-, Ausdrucks- und Empfindungsfähigkeiten, die. Entwicklung der Neugierde und Offenheit

- unterstützen die Entwicklung der Sprach-, Empathie- und Reflexionsfähigkeiten und –fertigkeiten.

Lernerfolgsüberprüfung und Leistungsbewertung

Die Primarstufe ist einem pädagogischen Leistungsverständnis verpflichtet, das Leistungs-anforderungen mit individueller Förderung verbindet. Für den Unterricht bedeutet dies, Leistungen nicht nur zu fordern, sondern sie auch zu ermöglichen und zu fördern. Deshalb geht der Unterricht von den individuellen Voraussetzungen der Kinder aus und leitet sie dazu an, ihre Leistungsfähigkeit zu erproben und weiterzuentwickeln.

Durch Ermutigung und Unterstützung wird ein positives Lern- und Leistungsklima und damit die Voraussetzung für das Vertrauen in die eigene Leistungsfähigkeit geschaffen. Schülerinnen und Schüler sollen erfahren, dass Anstrengung sich lohnt und zu einer positiven Leistungsentwicklung führt.

Die Schülerinnen und Schüler lernen zunehmend, die Erfolge ihres Lernens zu reflektieren und ihre Leistungen richtig einzuordnen. Individuelle Lern- und Bildungserfahrungen in der Schuleingangsphase werden aufgegriffen, alters- und entwicklungsgemäß fortgeführt. Schülerinnen und Schüler werden behutsam an Formen systematischen Lernens und Arbeitens herangeführt.

Kunstunterricht ist so anzulegen, dass die fachlichen und persönlichkeitsbildenden Kompetenzen im Zusammenhang mit altersgemäßen Inhalten, Themen und Intentionen sinnhaft erarbeitet werden. Gemäß dem Bildungsauftrag der Primarstufe leistet das Fach Kunst einen Beitrag dazu, den Schülerinnen und Schülern elementare Fähigkeiten, Kenntnisse, Fertigkeiten und Werthaltungen zu. Es ist Aufgabe der Primarstufe, die Fähigkeiten, Interessen und Neigungen aller Schülerinnen und Schüler aufzugreifen und sie mit den Anforderungen fachlichen und fächerübergreifenden Lernens zu verbinden.

Kriteriengeleitetes Bewerten

Reflexive Prozesse fokussieren das Verstehen und Kommunizieren. Neben dieser zu entwickelnden Bildkompetenz (überprüfbar) fließen u. a. Kreativität und Fantasie, Wahrnehmungsfähigkeit, Empfindsamkeit, Imaginationsfähigkeit und Genussfähigkeit mit ein. Diese entziehen sich einer standardisierten Überprüfung und sind dennoch als grundlegende Fähigkeiten zu fördern und zu entwickeln.

Die Leistungsbewertung insgesamt bezieht sich auf die im Zusammenhang mit dem Unterricht erworbenen Kompetenzen. Als Leistung werden nicht nur die Ergebnisse des Lernprozesses zu einem bestimmten Zeitpunkt im Vergleich zu den verbindlichen Anforderungen und Kompetenzerwartungen gewertet, sondern auch die Anstrengungen und Lernfortschritte, die zu den Ergebnissen geführt haben. Dabei stellt der Erwerb der verbindlichen Anforderungen und Kompetenzerwartungen den entscheidenden Maßstab für die Empfehlungen der Primarstufe beim Übergang in die weiterführenden Schulen dar.

Die Leistungsbewertung ist so anzulegen, dass die Kriterien für die Leistungsbewertung den Schülerinnen und Schülern transparent sind und sie durch individuelle Rückmeldung Erkenntnisse über ihre Lernentwicklung bekommen. Dazu gehören – neben der Etablierung eines angemessenen Umgangs mit eigenen Stärken, Entwicklungsnotwendigkeiten und Fehlern – insbesondere auch Hinweise zu individuell Erfolg versprechenden Lernstrategien. In der Schuleingangsphase werden die Leistungen der Schülerinnen und Schüler ausschließlich im Lernprozess beobachtet und ohne Noten bewertet, in den Klassen 3 und 4 mit Noten – sofern die Schulkonferenz keinen abweichenden Beschluss gefasst hat. Grundsätzlich sind alle ausgewiesenen Kompetenzen bei der Leistungsbewertung angemessen zu berücksichtigen. Überprüfungsformen schriftlicher, mündlicher und praktischer Art sollen deshalb darauf ausgerichtet sein, die Erreichung der dort aufgeführten Kompetenzerwartungen zu überprüfen.

Der Beurteilungsbereich „Sonstige Leistungen im Unterricht“ erfasst die durch mündliche, schriftliche und praktische Leistungen erkennbare Kompetenzentwicklung der Schülerinnen und Schüler. In die Bewertung fließen somit alle erbrachten Leistungen mit ein. Bei der Bewertung berücksichtigt werden die Qualität, die Quantität und die Kontinuität der Beiträge. Als Leistung werden nicht nur Ergebnisse, sondern auch Anstrengungen und Lernfortschritte bewertet. Auch in Gruppen erbrachte Leistungen sind zu berücksichtigen. Zum Beurteilungsbereich „Sonstige Leistungen im Unterricht“ zählen u. a. praktische Beiträge (Entwürfe, Skizzen ,Materialsammlungen), mündliche Beiträge (z. B. im Kontext von Unterrichtsgesprächen sowie Reflexionen im Prozess der Bildfindung, in arbeitsbegleitenden Gesprächen in kooperativen und individuellen Arbeitsphasen, bei Präsentationen), schriftliche Beiträge (z. B. individuell oder kooperativ erstellte Arbeitsergebnisse, Hefte, Mappen, Plakate, Portfolios, Informationsrecherchen, Dokumentationen).

Notenermittlung im Fach Kunst

Die Kunstnote setzt sich aus 3 Teilbereichen wie folgt zusammen:

Verbindliche Anforderungen und Kompetenzerwartungen | Sonstige Leistungen im Kunstunterricht | Organisation |

Anwendung erlernter Techniken, sachgemäße Nutzung der Arbeitsmittel, Gestalten mit bildnerischen Mitteln, Entwickeln von Bildideen, Experimentieren, Umsetzung eines Arbeitsauftrags, Lösung von Problemen, Genauigkeit, Ordentlichkeit | Reflexion im Prozess der Bildfindung und arbeitsbegleitenden Gesprächen, Unterrichtsgespräche, Hintergrundwissen, Informations-beschaffung, Entwürfe, Skizzen, Hefte, Mappen, Tests | Vor- und Nachbereitung des Arbeitsplatzes, Mitbringen von Material, Zeitein-teilung |

Zusammengefasst:

Beispiele für Bewertungskriterien, die sich auf eine reflexive, rezeptive und praktische Auseinandersetzung mit dem Unterrichtsgegenstand beziehen und je nach Aufgabenstellung unterschiedliche Gewichtung erfahren:

- Neugier, Offenheit, Experimentierfreude (angemessener, zielgerichteter, kreativer Umgang mit Material, Technik, Werkzeug)

- Umgang mit Gestaltungsschwierigkeiten (Fähigkeit, beharrlich an einem Vorhaben zu arbeiten, auch wenn es schwierig wird)

- Ausdruck und Aussagekraft einer künstlerischen Lösung (zielgerichteter Umgang mit Material, reichhaltige Ausarbeitung, Differenziertheit, Strukturiertheit der gestalterischen Lösung, Originalität und Individualität in der Lösung der Aufgabe)

- Selbständigkeit in der Entwicklung, Planung, Umsetzung von Ideen (Material- Informationsbeschaffung, begründete individuelle Leistung)

- Fähigkeit, gemeinsame Vorhaben zu planen und durchzuführen (Kooperationsbereitschaft, Teamfähigkeit)

- Kommunikations- und Reflexionskompetenz über Gestaltungsprozesse und –produkte

- Ökonomische Umgang mit Ressourcen (Material, Zeit, Organisation des Arbeitsplatzes)

5.3 Lesekonzept

5.3 Lesekonzept

Lesekonzept

1 Bezug zum Lehrplan

Der Unterricht in allen Fächern und Lernbereichen orientiert sich an den aktuellen Richtlinien und Lehrplänen des Landes Nordrhein-Westfalen.

Darin wird das Fach Deutsch in die vier Bereiche „Sprechen und Zuhören“, „Schreiben“, „Lesen – mit Texten und Medien umgehen“ sowie „Sprache und Sprachgebrauch untersuchen“ gegliedert.

Unterrichtsschwerpunkte im Bereich „Lesen – Mit Texten und Medien umgehen“ sind:

- Über Lesefähigkeiten verfügen

- Lesestrategien nutzen

- Sich mit Texten und Medien auseinandersetzen

- Über Leseerfahrungen verfügen

- Inhalte präsentieren.

(vgl. Lehrplan Deutsch Grundschule NRW)

2 Ziele

Das Lesen hat eine Schlüsselfunktion. Es ist die Voraussetzung für erfolgreiches Lernen und den selbstständigen Umgang mit Medien. Leseförderung findet nicht nur im Deutschunterricht statt, sondern spielt in fast allen Fächern des Grundschulunterrichts eine bedeutende Rolle.

2.1 Ziele unserer Leseförderung

- Auf- und Ausbau der Lesefähigkeiten und -fertigkeiten (Lesetechnik, Lese-strategien)

- Lesemotivation entwickeln und fördern

- Steigerung der Lesekompetenz

2.2 Folgeziele

- Steigerung der Sprachkompetenz

- Steigerung der Rechtschreibkompetenz

- Steigerung der Allgemeinbildung

- Steigerung der Medienkompetenz

- Steigerung der Kreativität

3 Umsetzung

3.1 Literaturerziehung und Lesemotivation

Dies wird beispielsweise durch folgende Maßnahmen umgesetzt:

- Vorlesen durch Lehrkräfte/ Einsatz von Hörbüchern und Hörspielen

Es gibt klassenbezogene Vorlesezeiten, z. B. in der Frühstückspause, in denen die Lehrkraft etwas vorliest, oft aus einer Ganzschrift. Alternativ werden auch Hörspiele und Hörbücher genutzt, um die Kinder zu motivieren, das Buch selbst weiterzulesen.

- Einsatz der Anlauttabelle unseres Schulbuches im ersten Schuljahr

Durch den Umgang mit der Anlauttabelle sind die Kinder in der Lage, sich frühzeitig Wörter und auch Sätze selbstständig zu erschließen.

- Nutzung der Schülerbücherei

Jede Klasse hat im Vormittagsbereich für eine festgelegte Zeit die Möglichkeit, die Schülerbücherei zu besuchen. Sie können sich dort sowohl Bücher anschauen als auch ausleihen.

- Nutzung der Klassenbücherei

In den Klassen befindet sich ein Bücherregal, das individuell bestückt ist. Dort finden die Kinder auch Bücher, deren Texte sie selbst erstellt haben, wie z. B. die Erlebnisse mit dem Klassentier, Ferientagebücher, themenbezogene Texte.

- Besuch der Stadtteilbibliothek (Haspe)

Im Laufe der vier Grundschuljahre ist ein Besuch in der Stadtteilbibliothek vorgesehen, um die Kinder mit dieser Institution vertraut zu machen und zum selbsttätigen Nutzen zu motivieren.

- Lesen von Ganzschriften/ Bilderbüchern

Durch das Lesen längerer Texte und den kreativen Umgang mit Bilderbüchern werden die Kinder besonders in der Schuleingangsphase auf das Lesen von Ganzschriften vorbereitet.

- Arbeiten mit Antolin bzw. der Anton-App

Jedes Kind erhält einen Benutzernamen und/oder ein Kennwort für diese Online-Lese-Förderprogramme. Die Benutzung ist auch mit den iPads der Schule möglich und wird in den Unterricht integriert.

- Lesewoche

Im 3-Jahres-Rhythmus mit Schulfest und Projektwoche findet eine überwiegend jahrgangsinterne Lesewoche für die gesamte Schule statt. Jedes Jahrgangsteam wählt ein Buch, das die Kinder in verschiedenen Organisationsformen (allein, Lesepaten, Kleingruppe…) lesen und dazu verschiedene Arbeitsangebote umsetzen. Ein Präsentationstag für die angehörenden Familien rundet die Lesewoche ab.

- Vorlesetage

In vier aufeinander folgenden Wochen finden jeweils an einem Tag pro Woche inhaltlich aufeinander aufbauende Vorlesestunden zu einem Buch statt. Diese liest die Lehrerin vor, die Kinder wählen gemäß ihrer Schulstufen 1-2 oder 3-4 das Buch nach Interesse aus.

- Lesepaten

Ältere Kinder lesen jüngeren Schülerinnen und Schülern vor und umgekehrt („Schulen im Team“).

- Unterstützung durch erwachsene Lesepaten im Schulvormittag (je nach gegebenen

Räumlichkeiten)

- Besuch von Theatervorführungen

Einmal jährlich besucht die gesamte Schule eine Theatervorführung des Stadttheater Hagen (Hagener Weihnachtsmärchen).

- Theateraufführungen der Kinder

Zu verschiedenen Anlässen, z. B. Weihnachtsfeiern, Einschulung, Verabschiedung oder in Projektwochen üben die Kinder ein szenisches Spiel oder ein Theaterstück ein und führen dieses auf.

3.2 Förderung des sinnerfassenden Lesens

- Einsatz von Lese-Mal-Heften

- Lese-Hausaufgaben: täglich ca. 10 Minuten lesen, die Eltern bestätigen durch ihre Unterschrift die Lesezeit

- Arbeit mit Antolin bzw. der Anton-App

- Mündliche und schriftliche Nacherzählung von Gelesenem

- Fragen zu gelesenen Texten beantworten

- Büchertische und Ausleihe von Lesekisten zu Sachthemen

- Nutzen der Klassenbücherei in freien Zeiten, z. B. im Offenen Anfang, Freiarbeit, Pausen, als Zusatzangebot

- Teilnahme am ZEUS-Projekt im vierten Schuljahr: Jedes Kind erhält über einen bestimmten Zeitraum eine Tageszeitung (Online-Ausgabe) und arbeitet an ausgewählten Materialien zum Thema „Zeitung“

- Weltlesetag: gemeinsamer Besuch einer Buchhandlung

- Durchführung eines schulinternen Lese-Wettbewerbs

3.3 Förderung der Leseflüssigkeit

- Laut- und Vielleseverfahren nach den Methoden von Lese-Fokus und Lese-Fokus plus (STIFT- Programm)

- LeOn ab Klasse zwei

4 Aufgabenschwerpunkte im Bereich Lesen

- selbstvergessenes Lesen

- informierendes Lesen

- Interpretieren

- Nutzen von Medien

- Nutzen von Lesestrategien

5 „3 x 20 Minuten Lesezeit“

- Jede Klassenlehrerin legt im Stundenplan 3 x 20 Minuten Lesezeit fest.

- Zu Beginn des Schuljahres erstellt die Deutsch-Fachkonferenz die schulinterne, verbindliche Jahresplanung der Lesemethoden.

- Lesezeiten werden im Klassenbuch unter dem Fach Deutsch dokumentiert.

6 Diagnostik und Förderung

Zur Erfassung der individuellen Lesekompetenz bieten sich alle produktionsorientierten Verfahren an, wie z. B. Fragen zum Text, Bilder zum Text, Ordnen eines Textes, Gliedern eines Textes, Überschrift finden, …

Ein wichtiges diagnostisches Instrument ist die Beobachtung des einzelnen Kindes beim Lesen im Unterricht sowie bei der Umsetzung von schriftlichen Arbeitsanweisungen.

Ergebnisse von Lesetests werden den Eltern anhand von Rückmeldebögen gespiegelt.

Am Ende eines jeden Schuljahres ergänzen wir die oben genannten diagnostischen Methoden durch den Einsatz des Stolperwörter-Lesetests.

Durch diese Diagnoseinstrumente kann die Förderung der Lesekompetenz auf die individuellen Bedürfnisse des Kindes fortlaufend abgestimmt werden. Diese erfolgt durch die oben aufgeführten Maßnahmen.

7 Evaluation

Die Methoden zur Förderung der Leseflüssigkeit werden in den Klassen erprobt und angepasst.

Nach Austausch mit anderen Schulen auf der Fachkonferenz Deutsch werden weitere Diagnoseverfahren ausprobiert.

Durch die Regionalkonferenz Deutsch erfolgen Impulse, Anregungen und Anleitungen zur Weiterarbeit.

Evaluation der 3 x 20 Minuten Lesezeit jeweils zum Ende eines Schuljahres.

5.4 Gemeinsames Lernen

5.4 Gemeinsames Lernen

Konzept zum Gemeinsamen Lernen

- Die Grundschule Hestert

Die Grundschule Hestert ist eine Gemeinschaftsgrundschule im Stadtteil Haspe der Stadt Hagen. Etwa 15 Lehrerinnen und Lehrer unterrichten die 220 Schülerinnen und Schüler, die zurzeit die Schule besuchen. Seit mehreren Jahren fördern wir immer wieder einzelne Kinder individuell im Gemeinsamen Lernen. Für diese Kinder liegt der zusätzliche Förderbedarf bei den Förderschwerpunkten, emotionale und soziale Entwicklung, Sprache, Körperliche und motorische Entwicklung, Hören und Kommunikation, Geistige Entwicklung und Lernen. In der Regel werden so 4 bis 6 Kinder im Gemeinsamen Lernen nach den Richtlinien und Lehrplänen der Grundschule, oder zieldifferent unterrichtet und sonderpädagogisch gefördert.

Im Schuljahr 2024/2025 besuchen 5 Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf die Schule: Zwei Kinder mit Förderbedarf im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung und drei Kinder mit Förderschwerpunkt Lernen. Die Grundschule Hestert ist die Stammschule einer Förderschullehrerin mit derzeit 23 Wochenstunden und einer Fachleiterin, die der Schule mit derzeit 0 Wochenstunden zugeteilt ist aufgrund ihrer Seminartätigkeit.

- Definition von Gemeinsamen Lernen

Gemeinsames Lernen bedeutet, dass Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigungen gemeinsam mit nichtbeeinträchtigten Kindern und Jugendlichen in allgemeinen Grundschulen und weiterführenden Schulen lernen. Kinder mit besonderen Unterstützungsbedarfen werden also nicht von den übrigen Kindern getrennt, sondern wachsen stattdessen in ihrem natürlichen Lebensumfeld auf. Das Recht auf Gemeinsames Lernen schließt grundsätzlich alle Kinder ein, unabhängig von der Schwere einer Behinderung.

Ausgehend von den jeweiligen Unterstützungsbedarfen sollen jedem Kind individuell angepasste Lernwege ermöglicht werden. So sollen alle Schülerinnen und Schüler im Sinne der individuellen Förderung ihre bestmöglichen Lernerfolge erreichen können. Das Gemeinsame Lernen erfordert multiprofessionelle Unterstützung von verschiedenen Pädagogen, weiteren Fachleuten und die Einbeziehung der Eltern. Grundschullehrerinnen und Grundschullehrer, Sonderpädagoginnen und Sonderpädagogen und teilweise Schulbegleiterinnen und Schulbegleiter arbeiten zeitweise gemeinsam in Klassenraum. Die Lehrerinnen und Lehrer übernehmen gemeinsam die Unterrichtsvorbereitung und die notwendige Differenzierung.

Gemeinsames Lernen bedeutet konkret: Alle Schüler lernen überwiegend in den gleichen Räumen, an gemeinsamen Themen, mit individuell angepassten Aufgaben und unterschiedlichen Anforderungen. (vgl. www.lernwirkstatt-inklusion-oe.de/wegweiser/gemeinsames-lernen-schulische-inklusion/)

2.1. Rechtliche Grundlagen

Artikel 24 der UN-Behindertenrechtskonvention erkennt das Recht behinderter Menschen auf Bildung an. Diese Regelung wiederholt und bekräftigt die Regelungen des Artikels 13 des UN-Sozialpakts, der Artikel 28 und 29 der UN-Kinderrechtskonvention sowie des Artikels 26 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte.

Ausgehend vom Prinzip der Gleichberechtigung gewährleistet die UN-Behindertenrechtskonvention damit ein einbeziehendes (inklusives) Bildungssystem auf allen Ebenen und lebenslanges Lernen.

Dabei ist sicherzustellen, dass behinderte Menschen nicht aufgrund einer Behinderung vom allgemeinen Bildungssystem ausgeschlossen werden. Behinderte Kinder dürfen also nicht aufgrund ihrer Behinderung vom Besuch einer Grundschule oder einer weiterführenden Schule ausgeschlossen werden. Vielmehr soll ihnen gleichberechtigt mit anderen, nichtbehinderten, Kindern der Zugang zu einem einbeziehenden (inklusivem), hochwertigen und unentgeltlichen Unterricht ermöglicht werden.

- Ziele des Gemeinsamen Lernens

Das Ziel Gemeinsamen Lernens ist die Anerkennung und Würdigung von Verschiedenheit und Vielfalt auf allen Ebenen des Schullebens. Bereitgestellte Bildungsangebote sollten dieser Vielfalt entsprechen und den individuellen Lernvoraussetzungen aller Schülerinnen und Schüler gerecht werden.

Beim Gemeinsamen Lernen werden Kinder mit festgestelltem sonderpädagogischem Förderbedarf und Kinder mit erhöhtem individuellem Förderbedarf gefördert.

Die sonderpädagogische Förderung umfasst die Lern- und Entwicklungsstörungen, also die Förderschwerpunkte Lernen, Sprache, Emotionale und soziale Entwicklung und darüber hinaus die Förderschwerpunkte Hören und Kommunikation, Sehen, Geistige Entwicklung und Körperliche und motorische Entwicklung.

Individuelle Förderbedarfe liegen dann vor, wenn ein Kind in seinen Entwicklungs- und Bildungsmöglichkeiten beeinträchtigt ist, so dass es ohne zusätzliche, individuelle Förderung in der allgemeinen Schule nicht ausreichend lernen kann. Die individuelle Förderung bezieht sich dabei sowohl auf den fachlichen Bereich der Unterrichtsfächer als auch auf verschiedene entwicklungsspezifische Bereiche. Aus diesen Bereichen lassen sich die individuellen Förderbereiche ableiten.

– Wahrnehmung: visuelle, auditive, taktil-kinästhetische, vestibuläre

(Gleichgewicht) usw.

– Motorik: Grob- und Feinmotorik, Körperschema, Koordination, Geschicklichkeit,

Reaktionsfähigkeit, Bewegungssteuerung

– Kognition: Gedächtnis, Begriffsbildung, Kombinationsfähigkeit, Strukturierung,

Abstraktionsfähigkeit, Generalisierung, Problemlösen, Transfer, Kreativität

– Sprache/Kommunikation: Kontaktaufnahme, Mimik/Gestik, Sprachentwicklung,

Sprachverständnis, Wortschatz…

– Lern- und Arbeitsverhalten: Aufmerksamkeit, Konzentration, Arbeitstempo,

Antrieb, Durchhaltefähigkeit, Belastbarkeit, Methodenkompetenz, Kreativität

– Emotionalität: Frustrationstoleranz, Empathie, Selbst- und

Fremdwahrnehmung, Ausdrucksmöglichkeiten, Affektkontrolle

– Sozialverhalten: Kontaktaufnahme, soziale Empathie, Kooperations- und

Interaktionsfähigkeit, Frustrationstoleranz, Spielfähigkeit

- Individuelle Förderplanung

Ziel der individuellen Förderplanung ist es, fachdidaktische Anliegen mit entwicklungsspezifischen Förderaspekten bezogen auf das Kind im gemeinsamen Lernen zu verzahnen, um so zu konkreten Hinweisen auf Umsetzungsmöglichkeiten im Unterricht und für die Unterrichtsvorbereitung zu kommen. Individuelle Förderpläne sind also das zentrale Anliegen sonderpädagogischer und individueller Förderung.

Das sonderpädagogische Gutachten gemäß § 13 AO-SF stellt Art und Umfang der notwendigen Förderung unter Berücksichtigung der individuellen Situation des Kindes dar. Darauf aufbauend werden individuelle Ziele und Maßnahmen für das Kind formuliert. Die Förderplanung wird innerhalb eines festgelegten Zeitraums prozessual evaluiert und fortgeschrieben. Im Förderplan werden Förderbereiche, diagnostische Ausgangslage, Förderziele und Methoden benannt.

- Prävention

Die Arbeit im Team mit der Förderschullehrerin ermöglicht auch ein präventives Arbeiten. Die Kompetenzen der Förderschullehrerin im Bereich der Diagnostik können und sollen genutzt werden, um auch die individuelle Förderung von Kindern mit erhöhtem individuellem Förderbedarf zu optimieren.

- Umsetzung von Gemeinsamem Lernen

An unserer Schule wird das Gemeinsame Lernen durch den Einsatz innerer und äußerer Differenzierung realisiert.

6.1. Innere Differenzierung

In der Regel arbeiten dabei die Förderschullehrerin und die Grundschullehrerin im Team zusammen. Das Lernangebot wird dabei den Lernvoraussetzungen des GL-Kindes angepasst. Didaktische und methodische Entscheidungen können die Unterschiede ausgleichen. Berücksichtigt werden muss dabei, ob das Kind zieldifferent oder zielgleich unterrichtet wird.

Folgende Kooperationsformen stehen hier zur Verfügung:

Das „Team-teaching“, die Grundschullehrerin und die Sonderpädagogin führen hierbei den Unterricht mit allen Schülerinnen und Schülern gemeinsam durch. Das kann heißen, dass sie gemeinsam oder abwechselnd die Führung übernehmen.

• Das „Supplemental-teaching“, das heißt, eine Lehrkraft führt die Unterrichtsstunde durch, die andere bietet zusätzliches Material und differenzierte Hilfen für diejenigen Schülerinnen und Schüler an, die den Stoff so nicht bewältigen können.

• Das „Remedial-teaching“, das bedeutet, eine Lehrkraft unterrichtet die Gruppe von Schülerinnen und Schülern, die andere arbeitet mit denjenigen, die auf einem anderen Niveau operieren.

• Das „Parallel-teaching“, dabei unterrichtet jede Lehrkraft eine Klassenhälfte, beide beziehen sich auf dieselben Inhalte.

• Das „Station-teaching“ hier wird der Unterrichtsinhalt in zwei Bereiche aufgeteilt. Es werden zwei Gruppen gebildet, die zuerst von der einen, dann von der anderen Lehrkraft unterrichtet werden.

Die folgenden offenen Unterrichtsformen eignen sich besonders gut, um innere Differenzierung innerhalb des Klassenverbandes umzusetzen.

- Fächerübergreifender Unterricht

• Wochenplanarbeit

• Lernen an Stationen

• Freies Arbeiten

• Projektorientierter Unterricht

6.2. Äußere Differenzierung

Im Bereich der äußeren Differenzierung besteht die Möglichkeit, fachliche und außerfachliche Förderbereiche individuell und intensiv zu fördern. Das kann in Einzel- oder Kleingruppenarbeit geschehen. Im ehemaligen Hausmeister-Wohnhaus steht für kleine Fördergruppen ein Raum zur Verfügung. Die meisten Fördermaterialien lagern dort. Fördergruppen mit mehr als 5 Kindern weichen in den Computerraum, oder einen leerstehenden Klassenraum aus.

- Zusammenarbeit aller beteiligten Personen

- Eltern

• Schulische Kooperationspartner

• Außerschulische Kooperationspartner

Zusammenarbeit mit den Eltern ist zentraler Bestandteil des Schullebens. Das gilt in besonderem Maße für die Eltern mit Kindern im Gemeinsamen Lernen. Schulische Arbeit kann dabei ohne Unterstützung durch das Elternhaus nur erschwert zu optimalen Ergebnissen kommen. Deswegen beginnt die Kooperation zwischen den Lehrerinnen und Lehrern der Grundschule Hestert und den Eltern frühzeitig, oft bereits vor der eigentlichen Schulaufnahme. Wir müssen dabei die Bedürfnisse und Erwartungen der Eltern wahrnehmen, eine vertrauensvolle Zusammenarbeit ermöglichen und Vereinbarungen und Absprachen treffen.

Der Kontakt zu Eltern von Kindern im Gemeinsamen Lernen gestaltet sich in der Regel intensiver als zu den anderen Kindern und erfordert ein besonderes Einfühlungsvermögen für die Problematik einer Familie mit einem Kind mit erhöhtem individuellen, oder sonderpädagogischem Förderbedarf.

Eine intensive Zusammenarbeit und Kooperation zwischen allen Beteiligten, die auf Teamebene im Bereich der Diagnostik, der Förderplanung und der methodischen und didaktischen Umsetzung gleichberechtigt zusammenarbeiten, ist unerlässlich.

An der Grundschule Hestert sind daran das Kollegium, die Förderschullehrerinnen, die Integrationshelferinnen und Integrationshelfer, die Schulleitung, die Sozialarbeiterin und pädagogische Fachkraft für die Schuleingangsphase, sowie die Mitarbeiterinnen des Offenen Ganztages beteiligt. Die fest installierten Teamsitzungen erleichtern diese Zusammenarbeit.

Darüber hinaus kooperieren wir intensiv mit außerschulischen Partnern.

Dazu gehören als erstes die abgebenden Kindertageseinrichtungen, mit denen wir regelmäßige Treffen haben.

Weiterhin bestehen Kontakte zu den Ärzten, Therapeuten (medizinische und psychologische Unterstützung) und den verschiedenen Erziehungsberatungsstellen in Hagen. Wichtige Ansprechpartner sind auch die Koordinatoren für den Gemeinsamen Unterricht im Schulamt Hagen.

5.5 Gesundheit

5.5 Gesundheit

„Ein gesunder Körper und ein gesunder Geist sind unmittelbar miteinander verknüpft!“ (buddhistische Weisheit)

Um die Schüler für ihre körperliche und geistige Gesundheit zu sensibilisieren, ist es wichtig als Schule eine Vorbildfunktion einzunehmen. Bewegung und gesunde Ernährung spielen in unserem Schulalltag daher eine große Rolle.

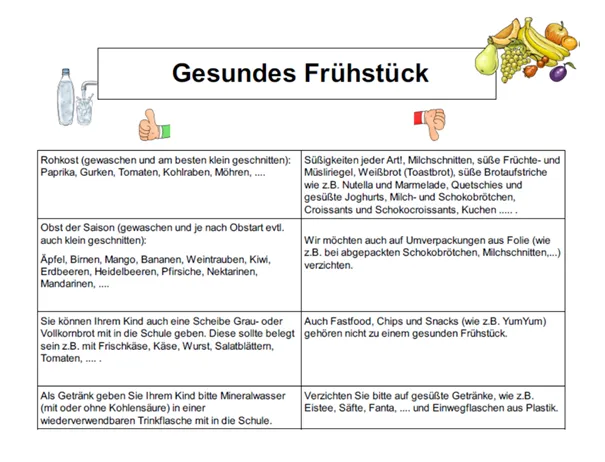

Unser Gesundheitskonzept beinhaltet, neben einer ganzjährigen Aufklärung zur gesunden Ernährung, auch unsere gesunde Woche (3 Tage) und unser allseits beliebtes gesundes Frühstück (freitags).

Am Gesundheitstag arbeiten wir in allen Jahrgängen gemeinsam mit den Kindern zum Thema „Gesunde Ernährung“. Wir erstellen Gesundheitspyramiden, gucken uns Inhaltsstoffe von Nahrungsmitteln an, bewerten diese und überlegen gezielt, was unser Körper für einen guten und gesunden Schultag überhaupt braucht.

Jeden Freitag ist bei uns in der Schule gesundes Frühstück.

Freitags bringen alle Kinder geschnittenes Obst oder Gemüse mit in die Schule, so dass wir alles zu einem gesunden, bunten Buffet in den Klassenräumen zusammentragen können!

Unsere Vorschläge zum „Packen einer gesunden Brotdose“ geben den Eltern eine Orientierung, was die Kinder für einen gesunden Schultag brauchen. Zuckerhaltige Getränke und Snacks, Kuchen oder Toast gehören somit nicht in unsere Frühstückspausen. Zudem soll, auch der Umwelt Zuliebe, auf unnötige Einmalverpackungen und abgepackte Snacks verzichtet werden.

5.6 Medien

5.6 Medienkonzept

Medienkonzept der Grundschule Hestert

- Pädagogische Grundüberlegungen

1.1 Nutzung digitaler Medien im Alltag

“Da die Digitalisierung auch außerhalb der Schule alle Lebensbereiche und – in unterschiedlicher Intensität – alle Altersstufen umfasst, sollte das Lernen mit und über digitale Medien und Werkzeuge bereits in den Schulen der Primarstufe beginnen. Durch eine pädagogische Begleitung der Kinder und Jugendlichen können sich frühzeitig Kompetenzen entwickeln, die eine kritische Reflektion in Bezug auf den Umgang mit Medien und über die digitale Welt ermöglichen.”

KMK Strategiepapier, S. 11 *

Die Grundschule Hestert nimmt sich dieser Aufgabe an und stellt im Rahmen des vorliegenden Medienkonzeptes dar, wie die Medienkompetenzen der Schülerinnen und Schüler entwickelt werden sollen. Nach den Grundüberlegungen zur Mediennutzung, den für einen reflektierten und selbstregulierten Umgang mit Medien nötigen Kompetenzen und den sich daraus ergebenden Anforderungen an Lehrkräfte und Eltern, wird die Verankerung der Medienkompetenzentwicklung im Unterricht dargelegt.